1948年(昭和23年)8月、引揚命令直後の騒ぎも落ち着き、乳呑路・孝徳寺での生活にも慣れてくると、子どもたちはだんだんと暇を持て余すようになった。

潔、喜充、正策、そして尚武の4人は、しばらくは寺の境内や乳呑路国民学校の校庭で三角ベースをしたりかくれんぼをしたりしていたが、それにも飽きてきた。

「何か面白いことないかな」

ある日、誰からともなく言い始め、オネベツ川に行こうということになった。

4人は山側の道を通って行った。途中、道の脇には背丈よりも大きいフキが群生している。みんな棒を持って、フキの茎を切ったり葉を突き刺したりしながら歩いていた。

「あれ」

潔はフキの茂った中に、何か置いてあるのを見つけた。

引っ張り出すと、川でマスやサケを取るためのガラスの覗きメガネと棒にカギの仕掛けのついた道具だった。

「やった、これでマスを取ろう」

4人はオネベツ側が細くなる上流に向かって行った。

他の3人はこの道具は使い慣れていないが、潔はお手の物だ。川に着くと、潔は覗きメガネで水中を見ながら、たちまち4本のマスを仕留めた。

「こりゃ、いいおかずになるぞ」

潔はみんなに1本ずつ渡し、持って帰ることにした。

オネベツ側のサケやマスは許可なく取ってはいけない。ソ連による監視所もあり定期的に巡視している。潔たちがオネベツ川でサケ・マスの釣りをするときには、もっと上流の、監視員が来ないところまで行って獲るのが普通だった。

なのにこの時ばかりはどうかしていた。

獲物はフキの葉に包み、一応見えないようにしながら、川沿いの道を下流に向かって歩いていた。潔はマスだけでなく、魚を取る道具も手に持って歩いていた。

釣りたてのマスは引き揚げ準備で収容されてからは食べていない。潔たちは大人たちに褒められるのを想像して意気揚々と歩いていた。

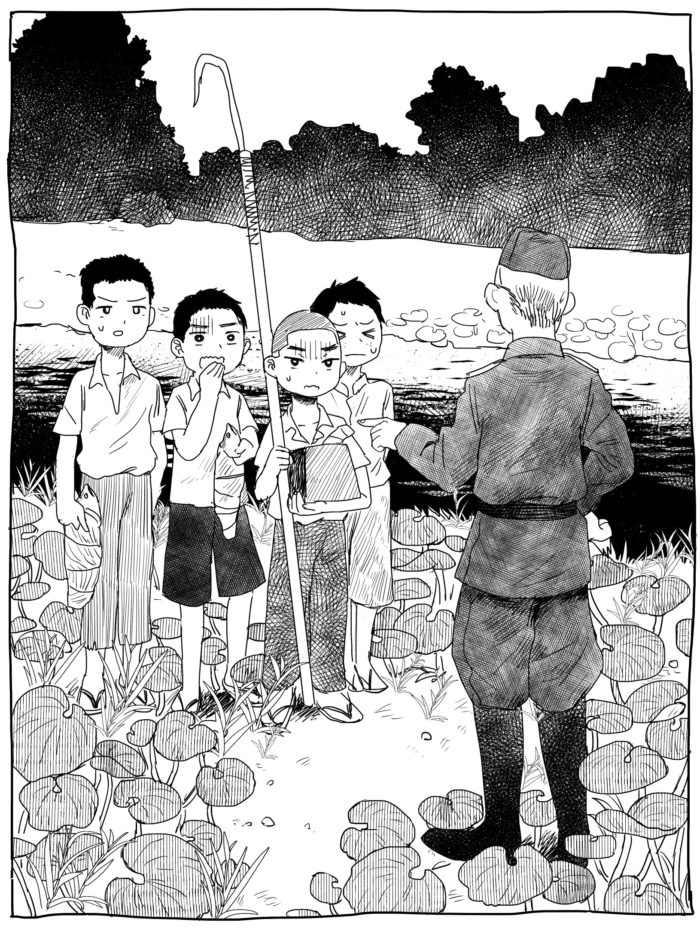

しばらく歩いていると、茶色の制服を着たロシア人の若い男とばったり出会ってしまった。

しまった、と潔は思った。

潔は制服から、その男がオネベツ側の監視員だとすぐに分かった。近くに監視所があることも当然知っている。

潔はマスだけでなく道具まで持っている。もうどうすることもできなかった。

「お前たちがもっているものを見せろ」

男はロシア語で言った。

潔は仕方なく見せた。フキの葉からマスの尻尾が覗いている。道具も見せた。

「どこで取った」

男はあごでマスを指す。

「オネベツ川」

このぐらいは潔もロシア語で答えることができた。

「ちょっとこっちに来い」

男は潔の腕をつかみ、引っ張っていく。残りの3人も付いて来る。

4人は少し歩いたところにある監視所に入れられた。

中には男が3、4人いた。帽子を被り顎髭を生やした少し偉そうな男が潔に聞いた。

「お前たちはどこの者だ。乳呑路か」

「ニエット、礼文磯」

「お前の名前は」

「真木潔」

男は電話をかけていたが、

「真木良雄の弟か」

「ダー」

それからしばらくすると、留夜別村の村長と良雄、それから尚武の父親の庄司の3人がやってきた。

子ども4人は見張りが1人いる別の小部屋に移され、監視員とのやりとりは別室で大人たちが行った。

「俺たち、どうなるのかな」

喜充が言う。

「このままどこかの牢屋に入れらるのかな」

正策の声も震えている。

「まさか」

潔は言ったが確信はない。

「そうなったらみんなと一緒に日本に帰れないよな」

尚武の言葉でみんな黙り込んでしまった。

しばらくすると、ドアが開き、顎髭の男と良雄が入ってきた。

男が何か言う。それを受けて良雄が尋ねた。

「潔、お前どうしてガラスとカギ持ってたんだ」

「フキの中で遊んでたら見つけたんだ、な」

潔は喜充の方を見た。

「うん」

喜充も同意した。

「本当だな」

良雄はわざわざ怖い顔をして潔を睨む。

「本当だよ」

「じゃあやっぱり計画的じゃあないんだな」

「当たり前だよ」

良雄の顔が明るくなり、何やらロシア語で顎髭の男に話しながら部屋を出て行った。

それから30分ぐらい経ったところで、またドアが開いた。

4人を見つけた最初の男が顔を出した。

「お前たちはもう帰っていい。外へ出ろ」

そう言うと監視所のドアを開けた。

4人は言われるままに外に出た。

マス4匹と道具は当然没収だ。

監視所の近くで良雄たちを待ったが出てこないので4人で街に戻った。

寺に入るとはなが駆け寄ってきた。

「よかった。大丈夫だったか、潔」

「うん。あんちゃが助けてくれた」

「何であんなことをした」

「みんなが喜ぶと思ったんだ」

はなは潔の頭をなでた。もう何も言わなかった。

奥の方に吉五郎がいたが、潔は怖くて近づかなかった。

1時間ほどすると良雄たちが帰ってきた。

「このバカが。マス取ってそのまま下りて来るヤツがいるか。お前あそこに監視所があるのを知ってるだろう」

「うん、そうなんだけど」

潔もなぜ自分たちがそんなことをしたのか説明できなかった。

「もう二度と行くんじゃないぞ」

「オレたちどうなるの」

「どうもならん。もう終わった」

良雄の説明では、村長が子どものしたことだから許してくれと頭を下げ、始末書を書かされたのだという。

潔たちはこれに懲りて、それからもうオネベツ川に行くことはなかった。

※物語を通して読める本はこちらから購入できます。