1950年(昭和25年)12月18日。

夜、ハレはいつものように、はなのベッド脇の床に敷いた布団で眠っていた。

何か呼ばれたような気がして、目が覚めた。

「真木さん、真木さん」

確かに誰かが自分を読んでいる。

慌てて起き上がると、ベッドにいるはずのはながいない。

声のする方を見ると、浴衣姿のはなを、看護婦2人が支えて歩いてきている。看護婦ははなをベッドに寝かせた。

「便所の帰りに倒れたようだね」

看護婦が頭などを調べながら言う。

「私が寝てると、カッカは起こさないように1人で行くので」

「そう」

はなの頭に傷はなく、手足にも特に異常はないようだった。看護婦は少し様子を見ていたが、はなが落ち着いてくると戻っていった。寝息が聞こえてきた。

ハレも再び布団に入った。

12月19日。

朝、目が覚めてからのはなは、いつもと特段変わりなく、朝食を食べ、横になってたまにハレと話をして過ごしていた。

昼過ぎ、病室のドアが開き、男が1人入ってきた。

葛巻にいるはずの長兄・良雄だった。

「あんちゃ、何で来た」

驚くハレの問いには答えず、良雄は目をつぶって横になっているはなの側に来た。

「昨日転んだんだって、カッカ。大丈夫か」

はなは目を開いた。

「ああ、今は大丈夫だ」

その声を聞いて、良雄は軽く微笑んだ。

「長倉は、みんなは元気か」

はなは相変わらず長倉のことを尋ねる。

「うん、大丈夫だ。克義と潔がちゃんとやってる」

「そうか」

はなはまた目を閉じた。

しばらくして、はなはまた目を開け、良雄の方を見た。

「潔は…」

「えっ、潔がどうしたって」

聞き返す良雄にはなは言った。

「潔は…あれは騙して使わねばダメだよ…」

少し考えてから良雄は答えた。

「ああ、分かってる」

「そうか」

良雄は時々看護婦に呼ばれて席を外すこともあったが、それ以外ははなの側にいた。

夕方ぐらいから、はなの息が荒くなってきた。横になったままでも、ゼイゼイ苦しそうに肩で息をしている。

午前中まではいつもと変わらないような感じだったが、ハレの目から見ても、はなの容態は危ないとはっきり分かるようになってきた。

医者が何度か見に来るが、特に手当するでもなく、聴診器を当てるぐらいで戻っていく。

午後9時半過ぎ。

はなが突然目を開けた。何か見えているのか、右手を上にあげようとしているがうまく上がらない。手が小刻みに震える。

口が開いた。

「きよしー、きよしー」

かすれた声で、はなは潔の名を2度呼んだ。

「何、潔がどうしたって」

ハレははなに聞いたが、それっきりもう、はなの目は閉じられ口から言葉は聞こえなかった。

まもなく苦しそうな息遣いもなくなった。

午後9時45分、はなは45年の人生を閉じた。

子宝に恵まれたが、臨終に立ち会ってもらえたのは良雄とハレの2人。ハレは10人で唯一、父母両方の死に際に立ち会った。

簡単に清められた上で、遺体は真っ暗で長い廊下の突き当たりにある8畳ほどの死体室に運ばれた。浴衣姿のまま部屋の隅にあるマットのようなものに置かれ、身体と顔に白い布がかけられた。この日安置された遺体は、はな1人だけだった。

病院は全館暖房が入っていて暖かいが、死体室だけは暖房が入っていない。

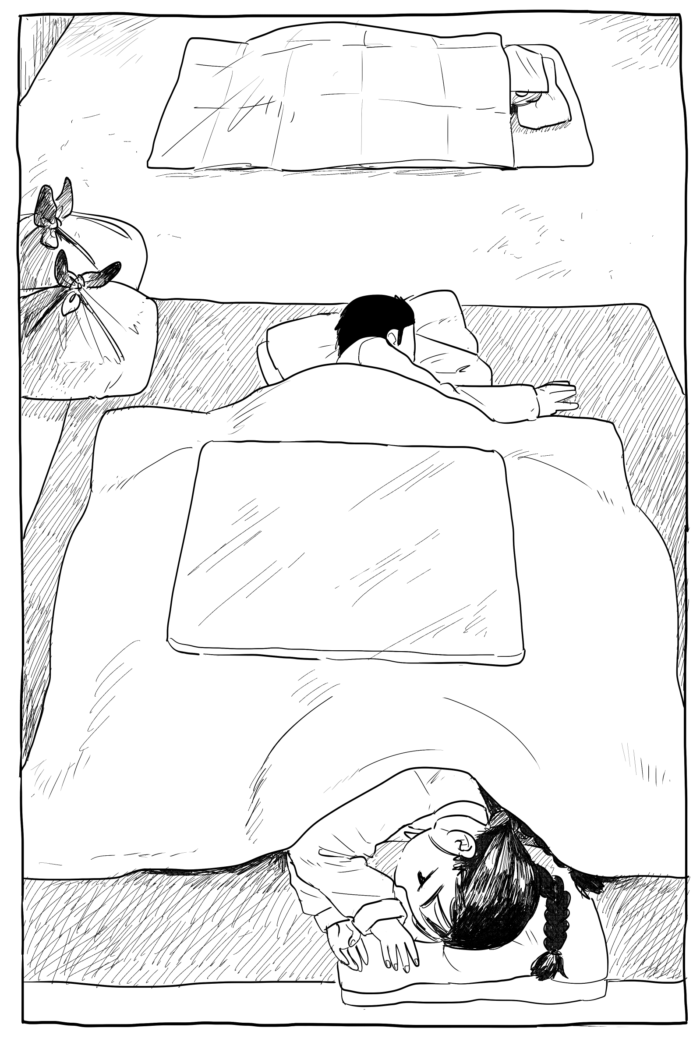

冷え冷えとした中、部屋の隅に掘りごたつがあり、良雄とハレはそのこたつに入り横になった。こたつの横にはハレの布団や着替えなど、荷物をまとめた包みがある。小さな裸電球が一つ点いていて、室内は薄暗い。

長倉には良雄が電報を打ったという。

みんなはどんな思いで、この長い夜を過ごしているのだろう。明日から、自分たちには何が待っているのだろう。

本当は良雄と色々話さなければならないのかもしれないが、ハレは何も言えず、ただ横になっていた。

目を閉じた。しかし当然眠れない。良雄はハレと反対側で横になっている。ハレからは良雄の姿は見えないが、いびきのような音が聞こえてきた。

「あんちゃ、寝てるか」

「寝てるわけないだろ」

良雄の声が返ってきた。

良雄は鼻が悪くて、横になっていると眠っていなくてもいびきのような音がした。

眠れぬ夜の間、ハレは何度か同じことを聞き、良雄も同じ答えを返した。

2人ははなの亡骸の横で朝を迎えた。

火葬し、今日中に骨を持って戸田に帰ることができそうだった。

しばらくすると火葬場に遺体を運ぶ業者が座棺を持って来た。

遺体を座棺にいれるには、まっすぐ横たわっている身体を起こし、足を折り曲げ、座禅を組んでいるようにしなければならない。硬直した関節を力任せに曲げ、体勢を作ったら紐で縛って固定し、棺に入れる。

手慣れた手つきで、2人の業者がはなの足を折り曲げた。

ガクッ、ガクッ

脚を曲げるごとに、骨が折れるような鈍い音がする。良雄とハレはそれを少し離れた位置から眺めた。嫌な音で本当は耳をふさぎたいが、そんなこともできない。

脚が折れ曲がったところで、業者がはなの身体を起こして座らせた。

突然、はなの鼻から大量の鼻血が流れ出た。亡くなってから半日以上経っているが、全く固まっておらず、色も鮮やかなままだ。血ははなの着ていた浴衣の前部を真っ赤に染めた。

「おお、これはまた多いな」

慣れているはずの業者も驚くほどの量だった。そして良雄とハレの方を向いて言った。

「会いたい人が近くにいるとこんなにして出るんです。おかしなことじゃありませんよ」

それから腕の位置を直し、身体を縛って、棺に入れようとした。

「ちょっと、これを」

ハレは戸田から持ってきていた着物を、はなにかけてやった。本当はこれを着て長倉に帰るはずだったのだ。

女性にしては大柄なはなは棺に簡単には入らない。男たちはぎゅうぎゅうに押して、何とか棺に入れ込んだ。最後に上に蓋をして、釘で閉じて運んでいく。

「火葬場には2時ごろに来てください。骨になってますから」

業者はそう言って、棺桶を運んで行った。

午前中、良雄が必要な手続きをした。戸田村からも盛岡赤十字病院への入院を手配してくれた職員が来て手伝ってくれた。

午後になると荷物を持って病院を出て、2人で郊外の火葬場に向かった。

病院を出たときのハレは、教会に通うときと同じ、服にはなの角巻をかぶり、普通の革靴を履いていた。

良雄は途中、店に立ち寄った。雪道用の長靴と手袋をハレに買ってやった。

真っ黒い生地にイチゴの刺繍の入った毛糸の手袋。ハレはこれまでこんなきれいな手袋をはめたことがなかった。

こんな時じゃなかったら、どんなにうれしいだろう。

その思いがまた、悲しみを深くさせるのだった。

2人で火葬場につくと、はなはすでに骨になっていた。はなの骨は木の箱いっぱいになった。

半年前、4人で盛岡に向かったのに、帰りは2人。良雄は行くときとほぼ同じ大きさの荷物を背負い。ハレは骨の入った木箱を白い布に包み、首から下げて胸で抱いた。乳児院に預けている大幸は、盛岡にそのまま残さざるをえなかった。

列車とバスを乗り継ぎ、戸田の役場前に着いた時は、真っ暗になっていた。2人はそこから長倉へ、2キロほどの雪道を歩いて帰る。

歩き始めてすぐ、左手に診療所が見える。あの時、泣き止まない大幸を連れて来て、はなにひどく叱られた。帰り道、西の山に向かいながら、夕焼けに染まった大幸を抱きしめておいおい泣いた。

あの時、叱ったカッカを本当に恨んだ。でも、とハレは思う。

それでも生きていてほしかった。

ハレは茫漠たる闇の中に1人取り残されているような、そんな思いに捕われながら、山の道を1歩1歩、うつむきながら歩いていく。視界には足下の白い雪と、すぐ先を行く良雄の足しか入らない。

この年は戸田でも大雪だった。長倉へのこの道も、街道から数百メートル歩くと、道はもう1人か2人歩けるだけの幅になり、その両側にはかき分けられた雪が1メートル以上積もっていた。

木の茂ったところから、草原の道に出た。夜空が澄んでいて星がくっきり見える。南の空にレモンのような月が浮かび、その光を雪が反射している。山の上の方に長倉の家の明かりが見える。しんとした静けさの中、2人の踏みしめる雪の音だけが、規則正しく辺りに響く。

小屋の中の様子が目に浮かぶ。みんなの泣きそうな顔が目に浮かぶ。戸を開けた時、妹たちに何と言ったらいいだろう。自分に何が言えるだろう。

ハレはそれだけを考えていた。