ドンドンドン

時計はもう午前零時を回っていたのかもしれない。

1950年(昭和25年)12月19日深夜。ハレと良雄が盛岡赤十字病院の死体室で眠れぬ夜を過ごしていた時、戸田村長倉の潔たちの住む小屋の戸を誰かが叩いた。

「はい」

眠りから覚めた克義が戸口に出て言う。

「真木克義さんですか」

「そうですが」

「電報です。真木良雄さんからです」

配達の郵便局員が答えた。

克義は慌てて戸を開け、電報を受け取った。潔も起きて後ろに立っている。

「あんちゃ…何で盛岡にいるんだ」

克義が電報を開けた。そこには1行だけ書いてあった。

ハハシス 二〇ヒカヘル

「えっ…カッカが」

「まさか、こんなに早く」

克義や潔ははなが前日に倒れたことも知らない。病院に呼ばれて良雄が盛岡に行っていることも知らされていなかった。

2人は突然の知らせに戸惑うだけだった。

「姉が今日、帰ってくるよ」

克義は翌朝、妹たちに教えた。

「カッカが昨日、死んだそうだ」

こうも言ったが、その意味を分かったのはハマ子だけだった。

「やったあ、姉が帰ってくる」

澄子以下の幼い妹3人はみな、何よりハレが帰ってくるのを喜んでいた。

母親が死んだと分かっても、やることは特にない。みんないつも通り学校に行った。

夕方から、みんなはハレと良雄の帰りを今か今かと待っていた。

中でも一番ハレを待ちわびていたのが6歳の陽子だった。

今履いているズボンのゴムが伸び、すぐずり下がってしまうのだ。動いてはズボンを上げ、また動いてはズボンを上げ、を繰り返す。しょうがないのでその辺の紐を腰に回してズボンを押さえていた。

腰のゴムなど、ハマ子に頼めば簡単につけてもらえただろう。

けれど、陽子はハマ子に話しはしなかった。

「早く姉、帰って来ないかな」

甘えん坊の陽子は、どうしてもハレに直してほしかった。そして、自分が真っ先にハレに頼もうと決めていた。

子どもたちは皆、姉が帰ってくるのがうれしくてたまらないのだった。その姉と一緒に帰ってくるのが、母の遺骨だったとしても。

克義と潔は、何も分からずはしゃいでいる妹たちを見ると余計悲しくなるのだった。

夕方には2人が帰ってくると思っていたが、待っても待っても帰ってこなかった。妹たちはこっくりこっくりしながらも、布団に入ることなくハレの帰りを待っていた。

長い雪道を歩き、良雄とハレが長倉の小屋に着いた。

ハレが胸に抱えていた遺骨の箱を外した。

引き戸を開け、小屋の中に足を一歩踏み入れた。

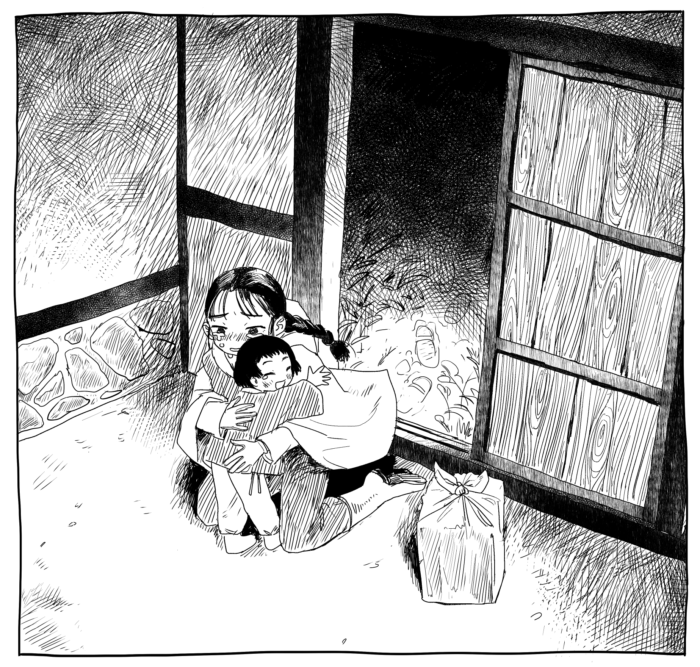

誰かがいきなり抱きついてきた。

「あね、あね、早ぐズボン直してけろ」

ズボンを押さえながら飛び出してきた陽子だった。

何と言ったらいいか、などと考える暇もない。

ハレはしゃがみ、強く陽子を抱きしめた。

涙があふれて止まらなかった。

ハレは母が死んでから初めて泣いた。声を上げて泣いた。

吉五郎の時と同じように、はなの葬儀もなかった。近所の人が少し来てくれただけだ。お坊さんも呼ばなかった。

埋葬は、吉五郎と同じく、山中家の墓になった。良雄、克義、潔に親戚の人が少しで墓地まで歩いた。雪をどけ、凍てついた土を掘り、吉五郎の棺桶の横に、はなの骨の入った木の箱がちょこんと置かれた。

誰が、何のために、うちにだけ意地悪をするのだろう。

箱に土がかけられていくのを見ながら、潔は思わずにはいられなかった。

「ただいま、今帰ったぞ」

12月30日、北海道の出稼ぎを終え、伸義が長倉に帰って来た。

小屋には克義、ハレ、潔と妹4人がいる。良雄ははなの埋葬に立ち会うと、葛巻に戻っていった。

妹たちが大騒ぎで戸口に駆け出す。その後ろからハレが追った。

外套を脱いでいる伸義は、妹たちには笑顔を向けているが、ハレを見ると真顔になった。

ハレは静かに奥の仏壇の方を見た。

伸義は靴を脱いで土間から上がり、仏壇の前に行った。

仏壇には花と少しのお菓子が供えられ、そこに大きめの位牌が二つ、小さめの位牌が二つ並んでいた。

その中の大きい方でひときわ真新しい位牌にはこう書かれていた。

浄月妙真禅女

伸義は手を合わせた。

「カッカ、何で…俺が帰るまで待っててくれなかった…」

後は声にならない。

肩を震わせている伸義から、ハレはそっと離れた。

「カッカの最期はどんなだったか」

ハレはみんなから聞かれた。

前日夜に廊下で倒れたこと、当日夕方から息が苦しそうにして死んでいったことなどを話したが、最期に言ったのが潔の名前だったことは話さなかった。

これは潔に、一対一で直接話すべきことだ。多分カッカもそれを望んでいるだろうと思ったからだ。

遺骨を埋葬して何日か経ってから、やっと潔と2人きりになることがあった。

「潔、実はな」

ハレは話した。

「カッカは死ぬ間際、突然目を開けてな、きよしー、きよしーって二回、言ったんだ。これが最期の言葉だったんだ」

潔はハレが何か冗談を言っているというような顔で聞いている。

「昼にあんちゃが病院に来てカッカと話してる時も、カッカは潔のことを言ってたんだよ」

「何て」

「潔は騙して使わければダメだって」

潔はハッとしたような顔をした。

「お前のことがよっぽど心配だったんだろうよ。覚えておくんだよ」

潔は何も言えずに立っていた。