1948年(昭和23年)7月30日。

朝、上の兄3人はいつものようにノツカの製材工場に出勤した。曇ってはいたが暑い日で、気温は午前中に20度を超えた。

ハレは食器洗いや洗濯など、朝の仕事をしていた。

しばらくすると、表の方から工場に行ったはずの伸義や克義の声がする。

表に出ると、3人とも工場から帰ってきて馬を繋いでいた。

「どうしたの」

「今日は工場は休みだと。ソ連の何かの祭日なんだとさ」

「何だ。教えてくれればいいのに」

そう言うハレに良雄は笑って頷きながら、足早に家の中に入っていった。

ハレが仕事をしていると、克義が呼びに来た。居間に戻るとみんな揃っている。

「今日、もうすぐ引揚命令が来る」

小声で良雄が言った。

「国後にいる日本人全員、一人残さず引き揚げさせるんだそうだ。オロージャから聞いた。間違いない」

「昼過ぎには命令が来て、荷物を持って家を出て、そのまま乳呑路に行くことになる。一旦出たら家に入れなくなるからな」

居間にはみんなが持っていくリュックと雑嚢が用意されていた。引揚命令に備えてはなが縫ったものだ。

はなは1人に1つずつ、リュックや雑嚢を用意した。それには米や小麦粉などの食料や衣類などがすでに入れてあった。

小屋にはまだ10俵ほどの米が残っていた。なるべく持っていくが、当然全部は持てない。

「こんなことだったら、米だけのおまんまをもっと食べておけば良かったなあ」

伸義や克義が吉五郎をチラチラ見ながらこぼした。

北海道に行き来できない生活がいつまで続くか分からないため、米は毎朝少しずつ、それも昆布やジャガイモと一緒に煮て食べていた。毎日白いご飯をちゃんと食べられたのは、胃腸の弱い吉五郎だけだった。

そうこうしているうちに昼前、乳呑路から来た係の人が良雄に引揚命令を伝えた。

午後3時までに引き揚げ準備をして家を出ること、一度出ると家の入り口には板を打ち付けるので二度と入られないこと。午後6時には乳呑路の指定された所に入ること。

良雄はこの内容を隣家に伝えるために、外に駆け出した。

男たちは小屋から米俵や持っていくものを運び出す。女たちは家の中のもので必要なものをできるだけ荷物に入れた。

ハレは3年間世話になった桐箪笥の前に立った。

一番下の段を引っ張り出す。

使いようのない端切れや毛糸の切れっ端が残っている。良雄からもらったウール生地はもちろん、端切れなど使えるものはもう自分のリュックに入れている。

と思っていたら、貝のボタンが1個、布切れの下にあるのを見つけ、ズボンのポケットに入れた。

「さよなら。ありがとう」

ハレは静かに箪笥を閉めた。

男たちが小屋での作業を終えて家に戻ってくると、米を炊くいい匂いがしてきた。

時間は余りないが、最後にご飯を食べるとともに、乳呑路の滞在先におにぎりにして持っていこうと、はなが炊いているのだった。

釜いっぱいに炊かれたご飯をみんなで食べた。

「やっぱりおまんまはうまい」

潔が言えば、

「こんなに食ったのはあの時のぼた餅以来だな」

と伸義も負けずに食べている。

残りははなとハレで塩を手につけておにぎりにした。

男たちは余った米を近所の人にあげた。

米などもうないところがほとんどだ。泣いてもらっていくところもあった。

3頭の馬はそのまま置いて行くことにした。

「えっ、つないだままにするの」

潔が口を尖らせた。

「誰も来なかったら死んじゃうよ」

「すぐロスケが連れていくから大丈夫さ」

克義たちが言った。

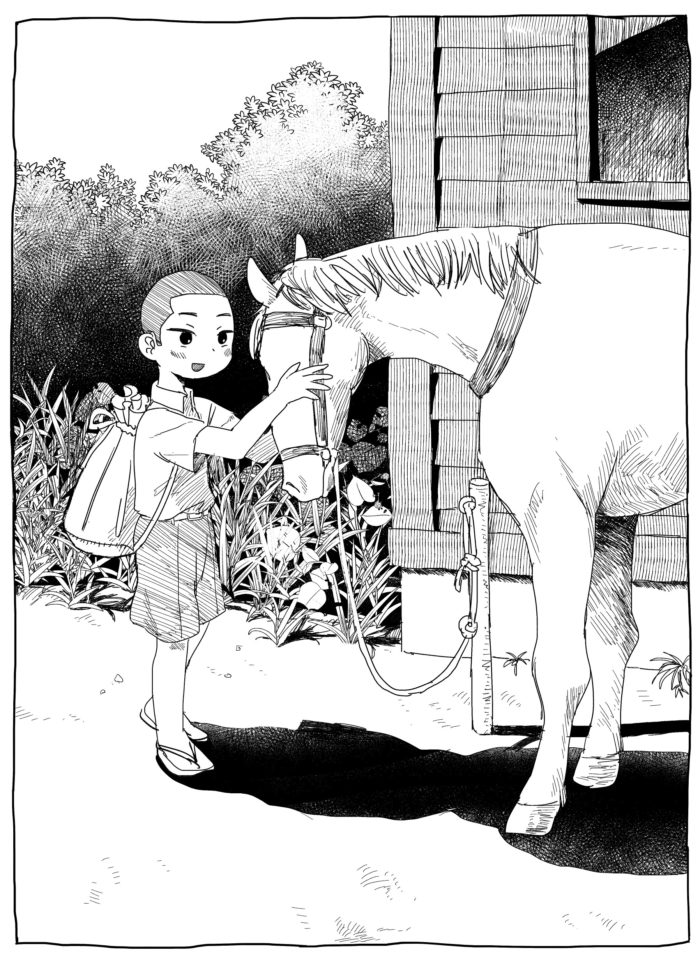

潔はシロのそばに行った。

「お別れだな、シロ」

人参を何本かやって、鼻筋をなでる。

シロは気持ちよさそうに尻尾を振っている。

「元気でな」

ブルルッとシロは鼻を鳴らした。

午後3時ごろ、真木家の11人は礼文磯の家を出た。隣の本家などとまとまって行く。

米俵も持てるだけ持って本家の馬車に積んだ。

「いい家だったねえ」

ハレは3年間住んだ家を振り返り振り返りしながら歩いた。

礼文磯の西の外れに来た。北の山の上にある墓地に向かってみんなで手を合わせる。

「キク、静子、置いてってごめんな」

はなが、ここで亡くなった2人の子に手を合わせながらつぶやいた。

それでもみんなの表情は晴れやかだった。国後の自然の恵みは確かに素晴らしい。しかしこの先ソ連占領下でどうなるか分からない以上、日本に帰るという選択肢しかなかった。何よりこれはソ連による強制的な引揚命令で、誰も拒否することはできないのだった。

チフンベツを通る。老登山神社への道の入り口、大きな千島桜の前で立ち止まり、誰からともなく柏手を打って進んで行く。社殿は占領後すぐ、木材目当てなのかソ連軍によって壊されてしまって今はない。

サルカマップ、ノツカと進む。

乳呑路に着くと、真木家は良雄の知り合いの民家に入った。知り合いのない礼文磯の人たちは、町の北部にある乳呑路国民学校や曹洞宗孝徳寺に入れられた。国後は夕方から雨になった。

数日間知り合いの家に厄介になった後、一家は孝徳寺に移った。

孝徳寺に行くと、喜充の一家が礼文磯班の班長と何やら話している。

「どうしてもダメなのか」

「ダメなんだそうだ」

「諦めるしかないのか」

「どうしたの、ヨッコ」

周りでやり取りを聞いていた喜充に潔は聞いた。

「大事な本とか写真とか、家に忘れて来ちゃったんだよ」

「本?」

「じいちゃんが持ってた赤穂浪士の四十七士の本とかさ。大事なものを全部1つにまとめてたのに、それを全部忘れて来ちゃったんだって」

「取りに戻ればいいじゃないか」

「そう思って偉い人に話してるんだけど、ダメだってさ」

「何で」

「家の入り口は釘で打ち付けられていて行っても入れないか、もうロスケが住んでいるかのどちらかだろうって」

「ふうん」

「そもそもあちこちで兵隊が見張ってて、礼文磯まで行くなんてとんでもないってさ。写真なんて全部置いて来ちゃったから、もうみんながっかりだよ」

「元気出しなよ、うちなんて、もともと写真2、3枚しかないし」

「そうさ。それに引き揚げる途中で写真とかは没収されるらしいぜ」

隣で聞いていた克義が口を挟んだ。

「そうか。じゃあ、ま、いっか」

そんなことを言いながら、喜充と潔はまた寺の境内に遊びに行った。

※物語を通して読める本はこちらから購入できます