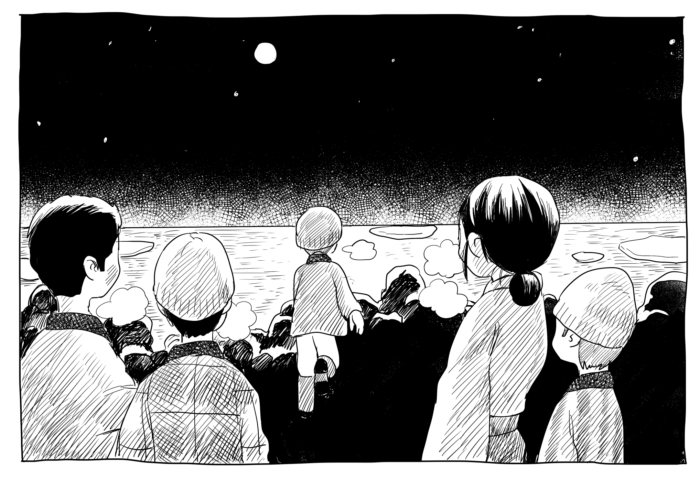

1943年(昭和18年)1月下旬のある晩。

「さあ、みんな行くよ」

はなが子どもたちに号令をかけた。

良雄から潔まで、男はみんな服を着込み、頭には帽子や手ぬぐいをかぶり、手には軍手やゴム手袋、足は長靴を履いている。それぞれ左手には竹製のかご、右手には木に金属の小さな鎌がついた道具を持っている。

外には潔が真っ先に飛び出した。

空から降ってくると思うぐらい星が輝いている。月はほぼ満月だ。気温はマイナス10度より下がっているが風は強くない。

潔は凍った雪の上をまっすぐ浜に駆けていく。その後をはなたちがゆっくり追っていった。今は潮が引いていて、潔たちが遊ぶ三角岩もほぼ全体が姿を現していた。海辺に着くと浜を少し東に行き、学校の川が海に流れ込むところを越えると目的の岩場がある。

月と星と雪あかりの中、みんな岩に散っていく。潔は目を付けた大きな岩に行き、岩にへばりついている海藻を見つけては道具でカリカリ掻いて剥がし、横に置いた竹かごに入れた。

礼文磯の冬の収入源、フノリかきだ。

フノリは紅紫色で細長い管状の枝がたくさんある紅藻の一種だ。味噌汁や酢の物の具にもなるが、建築用の糊の原料としての需要が大きく、高値で取引された。

最も寒い時期のものが品質が良いとされ、礼文磯では1月下旬の氷に閉ざされるまでのごく短い期間の漁だった。

漁は干潮に合わせて行う。今年は解禁日1月15日は夕方が干潮で、徐々に遅くなっていった。漁期でも天気が悪かったり波が荒

い時にはできない上に、流氷が押し寄せて海が氷に閉ざされるまでしかできない漁だ。干潮が夜遅くても出られる時には磯に出る。

冬のフノリ掻きは女の仕事とされ、大人の男たちは漁に出ない。はなは子どもが大きくなるのに合わせて連れて行って手伝わせた。初等科に入った潔は今年が初めての手伝いだ。

夜の仕事に駆り出されるのは大人の扱いをされているようでうれしい。

が、そんな感慨はあっという間に吹き飛んでしまう。

始めて10分。寒さで潔は足の感覚がなくなってきた。手もガチガチだ。暖かい格好をしてきたつもりだが、歯がカチカチ言い始める。寒いだけではない。前かがみになって掻くので腰も痛くなってきた。

15分もすると逃げ出したくなった。が、みんな黙々と海藻を掻いている。潔はちょっと掻いては腰を伸ばし、ちょっと掻いては足の指を動かし、手に息を吹きかけた。

足元にも海藻が生えていて、ツルツル滑る。月明かりとはいえ場所に慣れていないと転んだりして危ない。学校の川近くの岩場に来て取るのは本家と真木家、あと近所の1つか2つの家ぐらいのものだった。

取ったフノリはそれぞれ側の竹かごに入れる。それがいっぱいになると、むしろでできた大きな袋「かます」に入れる。

潔は兄たちからその話を聞いていて、自分なら1人で1かます分も取れるのに、と思っていたが、実際にやってみると、竹かごの底の方に少ししかたまらないのだった。

家族で圧倒的にたくさん採るのは、はなだった。

手際がいいだけではない。我慢強く決して弱音を吐かない。子どもたちの誰よりも上手に、じっと同じ姿勢で働いた。はなは3年前、臨月を迎えていても磯に立ち、終わって小屋に帰ったところで産気づき、ハマ子を産んだということもあった。

「そろそろ上がるよ」

約1時間後、はなが声をかけた。潮の満ち干と寒さのため、1日で作業できるのはどんなに長くても2時間だ。

みんなの取ったフノリを集めるとかます2袋分になった。その半分ちかくははなが取ったものだった。

帰ると側の川でフノリを洗い、根元の土を落とす。そしてそれを家の前の雪の上にむしろを敷いて並べて作業終了だ。

終わる頃には体はすっかり冷え切っている。みんな震えながら小屋に入ると、吉五郎とハレが待っていた。

「おう、これを食え」

ストーブの上に鍋が置かれ、薄いお粥が煮えていた。みんなストーブの周りに座り、お粥をすすって体を温めた。沸かしたお湯に手や足をつけたりもした。

フノリは何日かかけてカラカラに乾くと、乾いた袋に入れて土間に置く。春になると仲買人がやってきて買っていくのだった。

もう少し寒さが緩む春先にかけては、ミミを採る仕事もある。ミミは銀杏草という卵形の黒っぽい海藻で、これも貴重な収入源だった。

冬の仕事でもう1つ大きなものがある。

1年を通じて薪にする木を山から切り出し、大きなソリに積んで降りてくるのだ。

木は国有林の倒木を払い下げてもらうが、切り出しは自分たちでしなければならない。地区のみんなで冬の間に爺爺岳の麓の森に入って切り揃え、ソリに積んで山から運び出す。木を切り始めるのが2月で、3月、硬い雪の時に運び出す。月末までには運び終えなければ、雪がベタついてソリが動かなくなってしまう。

2月に入ると、吉五郎、はな、良雄、伸義、克義の5人は連日山に入り、木を切る作業にかかった。直径20から30センチの木を、ソリの幅と同じく70センチほどに切り揃えていく。もっと太い木は割って揃えた。

3月、木の運び出しが始まった。

作業の前夜は克義と潔に特別の仕事が与えられた。

2人は2台のそりを裏の山に運び、ひっくり返す。そしてそりが雪に接する面を、水をたっぷり浸した布でなでる。すると薄く氷が張るので、それを待ってさらにその上をまた布でなでる。何度も繰り返して氷を厚くする。寒くてたまらないが、手を抜くと翌日、すぐそりが走らなくなってしまい、どちらがサボったのか一目瞭然になる。2人とも競争するように氷を厚くした。

翌朝から山に入る。行くのは吉五郎、はなと男の兄弟4人だ。ハレも行くことがあるが、ハマ子と澄子の面倒をみるのが仕事だ。

克義と潔は前夜に自分が氷を張らせたそりを引いて山を登っていく。何も積んでいない上に氷がカチカチになっていてスルスル滑る。楽チンだ。

切った木を積んである所に着くとみんなでそりに積んでいく。70センチほどに切り揃えた木を横に置いて2メートルほども積む。そり1台に1回で約80本。1本が薪8本分だから、1回で640本の薪に相当する量だ。

木を積むとそりは薄く縦に長い直方体になる。重心が高く、横倒しになりやすい。このそりをうまく操って、下り坂を降りなければならない。

真木家ではそれは吉五郎や良雄、そして伸義の仕事だった。

下りは最低2人で行う。そりの前についている棒を操る「運転手」と後ろでスピードを落とす「ブレーキ役」だ。ブレーキ役ははな、克義、潔がなり、速度を落とす時は松の枝をそりの後ろにつけ、その葉っぱに乗って抵抗を大きくしブレーキにする。

大の大人でも難しいそりの扱いだが、13歳の伸義はそれを巧みに操った。

「おっ、そりだけがスルスルと下りてきたかと思ったら伸義がいたよ」

背の低い伸義がそりを操って下りてくると、遠目にはまるで無人のそりが下りてくるように見える。大人たちはそう言って伸義をからかった。

午後になると雪が融けてきてそりが滑らなくなるため、作業は午前中だけで2往復するのが精一杯だ。真木家はそり2台で運ぶため1日で薪約2500本分を運ぶ。3月いっぱいで運んだ薪を1年分の燃料にした。またこのうち決まった分量を、学校のストーブ用に供出もした。

※物語を通して読める本はこちらから購入できます