1968年(昭和43年)2月、盛岡に住む良雄のもとに一通の手紙が届いた。

釧路の坂本源蔵からだった。

「しゅっこ、大幸が岩大を受けに来るってよ」

手紙を開いた良雄が秀子に教えた。

「そうか、ひろちゃんは大学受験か」

大幸は12月で18歳。釧路の高校3年生になっていた。

秀子は22歳の誕生日を迎えたばかりだ。ハマ子と同様、戸田小を卒業すると九戸を出て、葛巻の良雄の家に住みながら中学に通った。その後良雄について盛岡に引っ越し、盛岡市内の中学を卒業、県立盛岡商業高校に進学した。卒業すると大和証券に入社。働き始めて四年が経っていたが相変わらず良雄の家に身を寄せていた。

他の兄弟同様、秀子も大幸とは10年ほど前に戸田で会って以来顔を合わせていない。ただ秀子だけは毎年、大幸に年賀状を送っていた。

内容は形通りの新年の挨拶だ。遠い親戚、または幼馴染といった感じで、もちろん兄弟としての内容は書かない。そもそも秀子自身、大幸が弟だという実感はほとんどない。だからことさらに兄弟だということを意識したり隠したりするという意識もなかった。ごく普通の友だちのように、年賀状では「ひろちゃん」「しゅっこちゃん」と互いに呼び合っていた。

「何日かうちに泊めてやってくれということだ」

手紙を封筒に戻しながら言った後で、良雄は付け加えた。

「坂本のおじさんは、まだ大幸に本当のことを伝えていないから、黙っておいてくれってさ」

「本当のこと?」

「大幸と俺たちが兄弟だということさ」

ああ、ひろちゃんと私は姉と弟なんだ。そしてそれは話してはいけないことだった。

秀子は改めて肝に命じた。

大幸は、悶々とした高校生活を送っていた。

きっかけは高校1年、中学時代の担任を訪ねて行った時のことだった。

「坂本、お前、お母さんの方の親戚からの養子だということを知っているかい」

「いえ。本当にそうなんですか」

「お母さんから相談された時、そんな風に言っていたんだ」

「そうですか」

「小学生の時、泣いて帰って来たこともあった、と言っていたよ」

嫌な思い出が浮かんできた。

何かのことで友だちと口喧嘩になったとき言われた言葉だ。

「ひろちゃんはもらい子だ。橋の下から拾われたんだよ。やーいもらい子」

大幸は、先生から聞いたことを両親に問い質したりはしなかった。どうにかして自分で調べようともしなかった。

ただ、両親の顔をよく見た。親戚が来るとその顔を見た。

母方の親戚はみな、顔が縦に長かった。自分だけが丸い。

どう考えても、母方の親戚の生まれとは思えなかった。むしろ父の方に似ているような気がするがよく分からない。

では自分は何者なのだ。

本当のことを知りたい。しかし、知るのはとてつもなく怖い。

そんなことをずっと思い悩んだまま、大学受験を迎えた。

大幸は数日間、良雄の家に滞在して岩手大学を受験した。その後、秀子は大幸を連れて戸田を訪れた。しかしこの時はだれも、大幸に本当のことは話さなかった。

3月下旬、大幸は関東の大学への進学が決まり上京した。先に上京していた姉の康子が、東京・江戸川区のアパートを探してくれていた。

アパートに引っ越す前に親戚の家に泊まり、2人で床に就いた。

薄明かりの中、布団に入った康子が大幸の方を向いた。

「ひろちゃんは、自分が養子だということを知ってた?」

こちらを見て言う。

「知ってるけど、どこからの養子なのかは知らないよ」

大幸は天井を向いたまま答えた。

少しの沈黙の後、康子の声がした。

「父さんも母さんも、本当のことを言わないと思うから、私から教えてあげようとずっと前から決めてたんだ」

声がうわずっている。

大幸は、康子の方を向いた。

「ひろちゃん。ひろちゃんは実は、秀子ちゃんときょうだいなんだよ」

「えっ」

「ひろちゃんは真木さんの10番目の子どもなんだよ。でも本当の親はひろちゃんが生まれてすぐ亡くなったから、坂本のお父さんのところに預けられて養子になったんだよ」

「じゃあ秀子ちゃんは」

「秀子ちゃんも一度は根室の高原のところに預けられたけど、途中で岩手の兄弟のところに帰ったんだよ」

あと二言三言話して、2人は黙った。

それで分かった。

なぜ小学校の時に戸田を訪れたのか。

なぜあの時、見知らぬ人から「大幸、大きくなったなあ」と言われたのか。

なぜあの時、自分を中心に写真を撮ったのか。

なぜ毎年秀子から年賀状が来るのか。

自分はどこの誰なのか。3年もの間、悩んでいた疑問が解けた。

涙がこみ上げてきた。

1人じゃなかった。9人もきょうだいがいた。

大幸は布団を頭からかぶった。

少しして、秀子が会社の研修で東京を訪れた。

大幸と連絡を取り、夕方、東京で会った。

「秀子ちゃん、俺の部屋で話さないか」

大幸の言葉に、秀子はドキッとしたが、表情は変えることなく、そのままついていった。

6畳の部屋で、座布団に座って向かい合う。

「俺、やっちゃんから聞いたんだ」

やや早口の、甲高い声で大幸が話し始めた。

やっと本当のことを知ったんだ。

秀子もいつ伝えるべきかと気を揉んでいたこともあり、ほっとした。

盛岡に帰ってから、秀子は大幸に手紙を書いた。

「ひろちゃんが、真木家の兄弟であることを知ったと聞き、とても感激しています。私はずっと、ひろちゃんにいつ本当のことを伝えようかと悩んでいました。今、部屋の掃除をしていたのですが、またこのことを思い出し、涙が溢れてきたので思わず筆をとってしまいました。ひろちゃんは時のいたずらのせいで養子に出されてしまったけれど、それでも私たちと同じカッカから生まれ、カッカの胸に抱かれたことには変わりありません。あなたは私の本当にすばらしい弟です」

7月、秀子は大幸を呼び、一緒に九戸を訪れた。

「大幸と一緒に来ると秀子が言ってきた」

数日前、伸義から潔に電話があった。

潔は仕事が終わった後、店に寄った。

「秀子、何か言いたそうなんだが、はっきり言わないんだよ」

伸義が首をひねりながら言う。

「秀子は大幸とやりとりしてるようだから、何か知ってるんじゃないか。でもとにかく」

潔は言った。

「大学生ならもう大人だ。本当のことを知ってもいいころだよ。来た時に話してやったらどうだろう」

「そうだなあ。まあ、はっきり言うかはともかく、来れる人は呼ぶか」

伸義が慌てて兄弟に連絡を取ったが、戸田に住む者以外で駆けつけられたのはハレだけだった。

2人がバスで戸田に着いたのは日が西に傾いたころだった。

伸義は店のことは全部ユキ子と15歳の幸男に任せた。

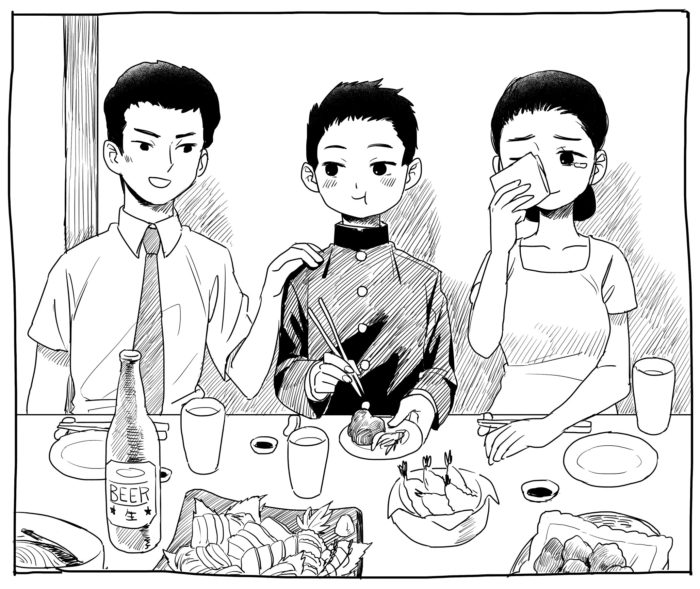

2人を迎えたのは伸義とハレ、潔、陽子のそれぞれ一家で総勢15人ほどだった。

秀子と大幸はまず仏壇に行き、吉五郎・はなの位牌に手を合わせた。

居間の畳にテーブルが二つ置かれ、その上には刺身やユキ子が作った煮物、フライなどが盛られている。子どもたちはジュースやサイダーのコップを持ちながら、食べては1階や2階、店を行き来して遊んでいる。ユキ子や幸男は店に入ってきた客の対応をする。

そんな慌ただしい中で宴会が始まった。19歳の大幸も伸義や潔に注がれるままにビールに口を付けている。

「どうだ、東京の大学生活は面白いかい」

潔が大幸に話を向けた。

「そうですね。面白い、というわけでもないですが」

大幸は刺身を口に入れながら答える。

「でも、せっかく親が行かせてくれた大学ですから、がんばってやってます」

「俺だって、初等科も高等科も優等生だったからな。時代が時代なら学士様になれたよ」

伸義が口を挟む。吉五郎のように酒を飲むペースが早く、もう顔が赤い。

酒が強くない潔も目の周りを赤くしながら言う。

「俺なんか、中学は卒業したけど、小学校は卒業してないからな」

「それを言うなら、私は小学校も卒業してないし、中学校は行ってもないよ」

なぜか自慢げに言うハレに、伸義が突っ込む。

「お前はどっちにしても大学なんて行けないから大丈夫だ」

「そりゃ、ノブあんちゃが短気でちゃんと教えてくれなかったからさ」

「それはどうも申し訳ございませんでした」

伸義が深々と頭を下げ、みんな大笑いする。

そしてその間にそれぞれの家の子どもたちがはしゃぎながら駆け回り、何人かは、店の中を見て歩いている。

それを大幸も本当に楽しそうに眺め、話を聞いている。

「でもカッカが一番勉強を手伝ったのはノブあんちゃじゃないかな」

潔が国後の話に戻す。伸義とハレが話に加わる。

「ああ、グライダー作るときなんか、大変で往生したよ」

「だったねえ。トッチャはすぐ明かりを消せって言うし」

「あんなちょろちょろしたストーブの明かりで骨組みを作って紙を貼るんだぜ。俺なんか手先器用じゃないし無理無理」

「そりゃ短気のノブあんちゃじゃあ無理だわ」

「そんな俺だって、出稼ぎ行った時にはやりたい博打もしないで、毎月毎月ちゃんとカネを送っただろ」

「いや、あの時のノブあんちゃは偉かったよ。あれがなけりゃこの家は建ってないし、みんなこんな風にはしていないよ」

「そうだねえ。あの時はみんな一生懸命だった」

ハレの目が潤んでいる。

「あんちゃも偉かったけど、姉は本当に偉かったよ」

「16で母親代わりだからね。お前たちには本当、泣かされたよ」

と言ってハレは陽子と秀子の方を向いた。

「カッカが死んで遺骨抱いて帰ってきたとき、陽子、ズボンのゴム付けてけろって抱きついてきただろ。あれには泣けたよ」

「それ、全然覚えてないよ」

陽子が頭をかきながら言う。

「秀子は根室から帰ってきた時。そこのバス停でバスから降りてきた秀子にすがって泣いたっけ」

「あ、それは私も見た。その辺の人もみんな見ててもらい泣きしてて」と陽子。

潔はここだ、と思い、伸義を見た。

伸義も潔の意図がわかったようだった。が、首を振る。

「だめだ。おれはどうしてもしゃべれない」

潔は大幸を見つめた。

「家族は一つ、絶対に離れるな。これがカッカの口癖だったんだ」

大幸は少しキョトンとしている。

ハレは潔が決心したことが分かった。鼓動が速くなる。

「昭和25年。6月にトッチャが死んで、12月にはカッカも亡くなった。残ったのは10人の子どもたちだけで、大幸、お前はまだ1歳になったばっかりだった。年が明けたら役場から小さな子を里子に出せと言ってきた。さあどうする、ということになった」

静まった宴に、潔のやや上ずったこえが響く。

「兄弟だけでやっていくことはどうやっても無理だった。だから北海道に相談して、根室の高原のおじさんには秀子を、釧路の坂本のおじさんのところには大幸、お前を預けたんだ。このまま戸田に置くよりも、幸せだろうと判断してな」

ハレはハンカチで目頭を押さえている。

大幸はじっと潔をみつめている。

「でもな、俺たちは本当に苦しかった。離れるな、家族が別れ別れになるのはダメだ。それはカッカが何度も何度も言っていたことだったからな。最後の最後でそれに反したことをしてしまったことを、あんちゃも姉も俺も、ずっと心の中に抱えてきた」

「それでも大幸、お前が養子にいったのは、しょうがないということもあるが、間違ってはいなかったと思う。それは小学校に入ってから、一度戸田に来たときに分かった。お前は坂本のおじさんの所の子どもとして、本当に自然にやっていた。幸せそうにしていた。あの時、みんな、大幸大きくなったなあ、幸せそうで良かったなあって言いたかったんだ。それをみんな我慢したんだ」

「うんうん」

陽子も泣きながら頷いている。

「今も本当はまだ、坂本のおじさんから許しが出ていたわけじゃないが、大幸ももう大学生だから、本当のことを知った方がいいだろうと思って話した」

潔の声は落ち着いてきた。

「大幸、お前も思うところがあるかもしれない。なんだかんだ言っても、結局自分は見捨てられた、と思うかもしれない。でも、こういうことだったんだ。大幸、俺たちはずっとお前のことを忘れずにいたんだよ」

「僕は、孤独だと思っていました」

大幸は涙を拭いて話し始めた。

「誰から生まれたのか、ずっと疑問に思ってたんです。母方の養子と言われたこともあるけれど、母方の親戚には全く似てなかったから。どこのだれの子どもだろうと、ずっと思っていました」

「自分には他に頼る人がないんじゃないかと思っていたのに、きょうだいがいることが分かって、それも9人もいるなんて本当にうれしくて」

みんな涙を流している。大幸の手を取りきょうだいの名乗りを喜び合った。

夜、布団に入ってからも、ハレは寝付けなかった。

隣の部屋では秀子の隣で布団に入っている大幸がずっと泣きじゃくっている。

その声を聞くと、ハレは大幸が生まれてからの1年間を思い出さずにはいられなかった。

ああ、でもこれでよかったんだ。

背負っていたものが一つ、軽くなったような気がした。

翌朝、スッキリした表情の大幸はみんなに話した。

「坂本のお父さんお母さんは、それでも自分の実のお父さんお母さんだと思っています。これからも一緒に暮らします」

「それでいいんだ、それで」

みんなも笑顔で答えた。

後日、伸義のもとに坂本源蔵から電話があった。源蔵は「ありがとう」と伸義に話した。

1974年(昭和49年)、秀子が結婚した。盛岡で行われた披露宴には大幸はもちろん、釧路の坂本源蔵と康子、根室の高原鉄造夫妻も呼ばれて駆け付けた。兄弟であることを明かしてから初めて10人が揃い、カメラに収まった。10番目の大幸が最後に結婚したのは1982年(昭和57年)だった。

1975年(昭和50年)4月、潔は九戸村議会議員選挙に初出馬し当選。それから4期13年、議員を務めた。収入役をした後に村長選挙に2度挑戦したが、それは叶わなかった。