1958年(昭和33年)8月。

23歳を目前にした潔は、家から5キロほど離れたところにある商店の奥の座敷にいた。

前には2人の女性、潔の1歳年下の繁子とその母・イトが座っている。

「当日は、合同結婚式でやりたいと思います。伊保内の本田旅館と話をしています」

潔の話に2人は驚いたような顔をしたが、イトが言った。

「ようございます。それで話を進めてください」

「お父さんに許していただいてからの方がよくないですか」

繁子の父・末吉は、炭焼き小屋に何日もいて、時々しか家に帰ってこない。

「それは後で私が聞いてみますから」

イトが言った。

隣の繁子はほとんど何も言わず、うなずくだけだった。

潔はこの年の11月に、九戸村の南部にあるに住む、梅村繁子と結婚することになっていた。

繁子の実家の梅村商店は、戦前から戦後を通じ、宇堂口のコンビニエンスストアであり街道沿いの茶屋であり、近くの小学校に勤める先生たちの下宿屋でもあった。イトはそれを1人で切り盛りした。店の入り口には小さなポストが置かれ、5キロ離れた戸田郵便局から毎日、局員が回収と配達に来た。委託公衆電話も据え付けられた。

戸田の郵便局員たちは仕事の合間、梅村商店で昼飯を食べさせてもらうことが多かった。

青年団で宇堂口小学校を借りて催しをする時なども、潔たちは梅村商店の2階に陣取って酒盛りをした。

「真木さん、うちの繁子をもらってもらえないですかねえ」

食事をしている潔に、イトは口癖のように言うだけでなく、潔の同僚にも吹き込んだようだった。末吉が進めていた別の縁談も断らせた。

その甲斐あって、夏頃には潔の意を受けた同僚数人が梅村商店を訪れ、潔と繁子の縁談が正式に決まったのだった。

結婚するに当たって、潔には一つの考えがあった。

自分がやってみせることで、「冠婚葬祭改革」の流れを村に作り出そうというものだ。

冠婚葬祭をもっと合理化、簡素化しようというのは、当時の全国の青年団活動の一大テーマであり、とりわけ若者に関係のある「結婚改善運動」が大きな柱になっていた。

それは新憲法24条がうたう、結婚に際しての「男女両性の平等」が、実際には実現されておらず、家と家の関係、新郎側の家への「嫁入り」という習慣が今も生きているという問題意識に基づいていた。

さらにもっと切実なのは、とにかく結婚は時間と手間とお金がかかりすぎるということだった。

九戸村に限らず、この地域での結婚は、次のような流れで行われていた。

まず新婦側が自宅で親族・地域の人を招き宴会をする。それが終わると新郎側からの迎えが来て、花嫁と両親などで新郎側の家に行く。行くのは馬車かトラックやバスで、3、4時間もかかることがあった。そして新郎側の家で本番の祝言が挙げられ、宴会が催される。翌日も宴会。翌々日にも、今度は手伝ってくれた人や若者たちを集めて宴会をする。

都合3日間、どんちゃん騒ぎをするのが習わしだった。

初日の新婦側での宴会がいつ終わるのか決まっておらず、新郎と新婦の家が離れていると新婦が新郎の家に着くのが夜になるのも普通だった。結婚は春に行われることが最も多く、雪解け道で動けなくなる馬車やトラックも多かった。新郎側での披露宴はどんなに遅くなっても行われるため、深夜に始まることもあった。

良雄や伸義の結婚の時、新婦が隣町から戸田に着いたのはいずれも午後8時過ぎで、それから宴会をした。

ハレの結婚は新郎新婦が翌日には盛岡に行くことになっていたため、簡略化されたが、それでも2日間に渡って行われた。

潔は戸田青年団の会長を務めていた。盛岡である青年団の研修に何度も参加していたが、そこで報告されたやり方に「合同結婚式」があった。

新郎側・新婦側の両方がホテルや旅館に集まり、一緒に披露宴をするというものだ。1日で終わり、手間もお金も圧倒的にかからない。

ただ、分かっていても近所や親族へのメンツが優先するため、九戸村ではまだ一度も行われていなかった。

「戸田の家は私の家でもないですし、そこに嫁入りしてもらうというのでもないので、いつものやり方ではやりたくないんです。本田旅館では料理も出してくれるというので、そこでやるのがいいと思っています」

潔は詳しく説明した。

宇堂口の家から花嫁衣裳を着て出るのではなく、伊保内の着付け屋に頼んで、旅館で着付けてもらう。仲人は潔の勤める郵便局長に頼む。披露宴に呼ぶ親族はどこかで分けると不満が出るため双方親兄弟のみとする。披露宴が1日で終わるのだから、そのまま新婚旅行に行く。

何もかもが村では初めてのことだった。

「今時はこんな風にするものですかねえ」

イトはさすがに戸惑いの表情を浮かべたが、それでも納得してくれた。

1週間後、宇堂口を訪ねた潔に、繁子が言った。

「父が、やはり反対しているの」

末吉は無骨で黙々と働く男だった。店には一切関わらず、外で炭焼きをしたり、北海道や関東に出稼ぎをして稼いだ。自己表現も自己主張も下手で、口ではいつもサトに言い負かされる。

とはいえ学がないわけではない。そろばんも昔話も、繁子はすべて末吉から教わった。

炭焼きで働いていた末吉は早寝早起きだった。繁子が小学校入学前、末吉は繁子と同じ時間に布団に入った。

「むかーし、昔、あったとさ」

隣の布団にいる繁子に、末吉は話し始める。ゆっくりゆっくりした口調だ。

繁子は「はあ」と合いの手を入れる。

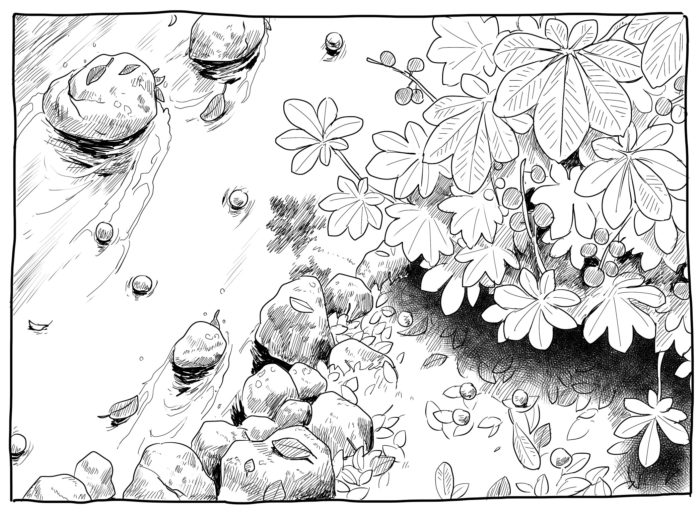

ある所、ここいらなら高宇堂のような山奥の

小さな川のほとりに大きな栃の木があったとさ

「はあ」

秋になって、栃の実がいっぱいなって、風が吹くとな

「はあ」

栃の実が、ぽてぁっと落ちて、くるっと巡って

つんぶつんぶつんぶつんぶと流れて行ったとさ

「はあ」

またしばらくするとな

「はあ」

栃の実が、ぽてぁっと落ちて、くれんと回って

つんぶつんぶつんぶつんぶと流れて行ったとさ

「はあ」

繁子が「はあ」と言っている間、末吉はゆっくりゆっくりと同じように話し、繁子の相手の手がなくなると自分も眠りに就いた。

末吉は、朝暗いうちに起きて朝飯を作り、夏は他の人が起きないうちに働きに行った。冬はもう少し時間があるので、掘りごたつに入っていると、小学校入学前の繁子が起きてくる。

末吉の右側の、自分の定位置に座って待っていると、末吉は必ず一つ、昔話を語ってくれた。

かちかち山の一部、鬼の手、米子と糠子。

繰り返し繰り返し、繁子は聞いたが全然飽きなかった。

また、たまに町に出ると、末吉は必ず繁子に絵本を1冊買って来た。繁子はコタツの自分の席の後ろの棚の一番下の引き出しにその本を入れておき、毎朝読み返すのが大好きだった。

中学の先生の勧めで隣町の高校に繁子をやったのも末吉だった。紺の制服は自分のネルの着物を仕立て直して用意した。

無骨だが、自分の愛情を惜しみなく、末吉は繁子に注いでいた。

伊保内の旅館で披露宴を行う、自分の家から花嫁姿を送り出さない、と聞いて納得するはずがなかった。

「では11月の日程は一旦白紙にして、もう一度考え直しましょう」

潔が言うと、イトが答えた。

「いえ、そのまま進めてください。いつもあんな風ですから、もう少しすると気も変わると思いますので」

「本当にいいんですか」

「結構です」

こうして、11月2日の挙式に向けて準備が進んだ。

11月2日、日曜日。大安吉日。

午前、着付けのためいち早く本田旅館に入った繁子が、出迎えた潔に言った。

「父は店の番をしているって。店を閉めるわけにもいかないからって言うの」

末吉が店番などしたことがないのはみんな分かっていたが、一度言い出したら決して曲げないこともよく分かっていた。イトももう説得するのを諦めていた。

午後1時、潔と繁子の合同結婚式が始まった。

出席者は新郎新婦、仲人の戸田郵便局長の他に、真木家側が良雄夫妻、伸義夫妻と長男、克義、ハレ夫妻と長男、ハマ子、澄子、陽子、秀子の13人。対する新婦側は、イトと繁子の弟の2人だけだった。他の親族に広げると不満がどこかからか出てしまう。新郎新婦の親ときょうだいだけに決めると、こうなってしまうのだった。

列席者が囲む中、新郎新婦が入場。三々九度の杯を交わし、仲人挨拶。それが終わると料理が出され、乾杯をして宴会。終わったのが午後5時ごろだった。

2人はそこで着替えをし、みんなに見送られてタクシーに乗って新婚旅行に出かけた。北福岡で特急列車に乗った。行き先は花巻温泉。2人は「千秋閣」に2泊し、花巻と盛岡で映画を1本ずつ、「裸の大将」と「OK牧場の決闘」を観て帰ってきた。

これが九戸村で初めて行われた現代的な結婚式だった。

この後、潔の元には結婚式を簡単にしたい近所の若者たちから相談が来るようになり、年に何度も仲人を頼まれるようになった。公民館を使って披露宴をしたりする流れは、ここから始まった。

真木家では翌1959年(昭和34年)に克義が結婚、1965年(昭和40年)にはハマ子、澄子、陽子と3人が立て続けに結婚し、それぞれ新しい生活に旅立って行った。ハレは外からの注文をこなしながら、それぞれ3、4着の着物を縫ってやった。