1950年(昭和25年)秋。大きな病院に入院しても、はなの病状が良くなることはなかった。

医者の説明では、はなは「心臓弁膜症」だった。心臓の機能が落ちることで血液の循環が悪くなり、息切れ、むくみ、腹水などが起きる。血液の通りを良くする薬などを処方するが、薬では治すことはできない。当時はまだ手術などはできなかった。

腹にどんどん水がたまってくると身体がきつくなる。訴えると医者が看護婦にバケツを持って来させ、注射器の太いのを腹に刺した。濃いお茶のような、ウーロン茶のような色の水が何本分も出た。

「あー、楽だ楽だ」

その時はなは、とても気持ちよさそうに言う。

しかし3日も経つと、また身体がきつくなってくる。とても1週間ももたないのだった。

「もうだめだ、もう治れない」

入院当初、はなはいつもそう言っていた。

しかし秋になり、容態の悪化がはっきりしてきたころには言い方が変わった。

「ああ、今死んでられないな、子どもたちがいるもの。死んでられない」

そう言いながら、流れる涙を拭いていた。

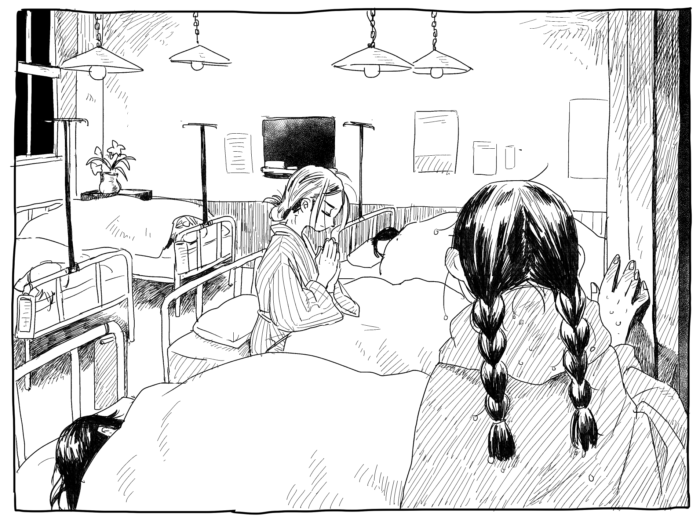

ハレは慰める言葉もなく、それをじっと聞き、見ているだけだった。

病室は6人部屋だが、はなを除く5人はいずれも結核だった。20歳代が3人、40歳代が2人。話しぶりからすると、みんな結婚してさほど経っていないで結核に冒されたようだった。結核なので付き添いは誰もいない。

ハレはその中で暮らした。自分が結核に冒される危険など、考える余裕もなかった。

10月14日、ハレは17歳になった。

11月、病室に年配の女性が入ってきた。

ハレは初めて見る人だが、その人はまっすぐはなとハレの所にやってきた。

「何の病気かい」

ハレを横目で見ながら言う。

「結核じゃないね」

1950年の死因第1位は結核で、全国で12万人が死んでいる。戦後、抗生物質が行き渡り始めていたが、まだ「死の病」だった結核に冒された患者に付き添う人はいなかった。

「心臓が悪いらしくて。腹に水が溜まって苦しくて」

「いつから入院しているんだね」

「夏ぐらいから。もうすぐ半年…」

「それは難儀だねえ。私、教会からきてるんだけど、来て拝むと早く治るから、あなたも来なさいよ。絶対にいいから」

はなは布団から足を出した。象のようにむくんでいる。

「こんなんだから、拝みには行かれないです。歩くと息が苦しいし」

女性はハレを見て言った。

「この子が代理で拝みに来ればいいよ。絶対によくなるから。治りたいんだろ」

「どうしても良くなりたい。ならないと…」

「じゃあ娘さんを寄越すんだね」

そして今度はハレに言った。

「11月の終わりに、1週間ほど朝のおつとめにおいで。朝早いけど、早く来れば早いほど、いいからね」

そう言って、教会の場所や作法などが書いてある紙を渡して行った。

1950年は、雪の多い年だった。

盛岡も11月中旬には雪が降り始め、何度かまとまった雪が降った。

「カッカ、じゃあ行ってくる」

11月末のある日、ハレは夜明け前の3時過ぎに病院を出た。持っている服で一番暖かいものを着て、上からはなの角巻をすっぽり被っている。手袋はない。靴は戸田から履いてきた革靴だ。

おつとめが始まるのは6時半ごろだ。しかし「遅く行けばご利益が少なくなる」「病気を治したい人はずっと早くに来ている」と聞いたハレは、こんな時間に出たのだった。

病院前の通りは盛岡の中心部だが、夜の間の雪で歩道は真っ白だ。人が歩いた跡もない。

最初の100メートルほどでもう、足が濡れてきた。

東の市役所方向に400メートルほど歩き中津川にぶつかるころにはもう、足は冷たさで感覚がなくなっていた。そこからさらに川沿いに1キロメートルほど南に進む。背中に強い寒風が吹きつける。身体が芯から冷えたころ、やっと教会にたどり着いた。

確かにそこには、病気を治したい一心の患者たちが、すでに何人か来ていた。

朝づとめが始まると、太鼓や笛、拍子木が鳴り響く中、ハレは一生懸命拝んだ。

つとめが終わると、同じ道を歩いて帰った。また身体が芯まで冷え、足の感覚がなくなった。

「帰ったら、もう明日からは行かない、とカッカに言おう」

ハレはそう考えながら歩いていた。

帰って静かに病室のドアを開けると、はなは身体を起こしていた。目をつぶり手を合わせ何かつぶやいている。ハレには気づいていない。

「助けてけろ、助けてけろ、助けてけろ」

一心不乱に祈っていた。

その姿を見たら、もう止めたいとは言えなかった。

ハレはその後数日間は何とか通った。しかし11月29日、また盛岡は結構な雪になった。夕方から降り始め、寝る前になっても止む気配はない。病室の窓から外を覗いてからベッドに戻り、ハレははなに言った。

「カッカ、すごい雪だよ…明日はもう行きたくないよ」

はなは目を閉じてハレの言葉を聞いていたが、ゆっくりと目を開いた。

「カッカが死んでもいいのだか、ハレ。そんな弱気出して」

はなの目から涙が流れてくる。

「今、カッカ死んでられないだろ…」

後は声にならなかった。

絞り出すようなはなの問いかけに、ハレは答えることができなかった。

翌朝、雪が20センチ以上も積もった道を、ハレはいつもの革靴で、角巻をかぶって教会に歩いて行った。膝下が全部濡れていくが、弱音は吐かなかった。

身体を起こすのもきついのに「今は死んでられない」と泣くはな。吉五郎が死んで、自分が家族を背負わなければならないのにできない。その悔しさともどかしさを、毎日そばにいる17歳のハレが代わりに背負おうとしていた。