東京の空には灰色の雲が垂れ込めていた。風はなく、海は静かだった。

1945年9月2日、朝9時。東京湾の米艦ミズーリ上で、降伏文書の調印式が行われた。

降伏文書に外相ら日本側が調印したのは9時4分。連合国側はマッカーサー連合国軍最高司令官から始まり、最後にニュージーランド代表が署名したのが同15分ごろだった。

すべてが終わるとミズーリ上空をアメリカのB29戦略爆撃機が9機編隊で通り、さらに数百機の連合国軍の大編隊が空を覆った。

こうして太平洋戦争は正式に終わりを告げた。

礼文磯を含む国後島に外国の軍隊が初めて上陸したのは、その前の日の9月1日朝だった。

礼文磯では誰かが、沖にいた見慣れぬ1隻の船を見つけた。

「船だぞ」

「アメリカ軍だ」

「女たちを隠せ」

浜は大騒ぎになった。

「ハレ、ハマ子、澄子、陽子、おいで」

はながみんなを連れて奥に入った。

吉五郎や良雄ら男たちは浜に出て見た。

船の上の方では赤い旗がはためいている。

「あれ、本当にアメリカなのか?」

ワイワイ言い合っているうちに、いくつかの上陸用の小舟に乗って、兵隊がやってきた。

砂浜にそのまま乗り上げ一斉に舟から降りた。数十人が列になり、遠巻きに見守っている浜の男たちの方に歩いて来た。

銃を逆さに肩に掛け、何人かは空に威嚇発砲しながら近づいて来る。

赤っぽい髪、赤ら顔の男たち。

「ロスケだ」

誰かが小声で言った。

上陸したのはソ連の軍隊だった。

一番偉いと思われる軍人が何か話しかけてきた。ロシア語が少しだけわかる喜充の父・本川豊三郎が一言二言答えた。

その軍人の表情が和らぎ、その指示を受けて銃は下に降ろされた。

「何て言ったんだ」

「ここに日本の軍隊はあるかと聞くから、ない、と答えたんだ」

豊三郎が言った。

彼らはしばらく周囲を見て回った後、何もしないで再び舟にのって去っていった。幸い、手荒なことは起きなかった。

礼文磯だけでなく、9月1日には国後島の数カ所にソビエト軍が上陸した。しかし、その目的も兵隊の質もバラバラだった。

礼文磯の東にある留夜別村白糠泊では、そこに置かれていた日本軍守備隊の武装解除が目的だった。一方、礼文磯の西にある同じく留夜別村の植内は物盗りだった。突然ソ連兵約70人が上陸し、数時間にわたって家々に押し入り、金品や馬などを奪い、夕方に引き上げるというようなことが起きていた。

隣の泊村では、1日に古釜布に上陸し、やはり日本兵の武装解除が行われた後、2日には泊にある村役場がソ連兵に占領された。さらに4日には、古釜布に4000名という大部隊が上陸、本格占領に入った。

大混乱の中、留夜別村では8日、乳呑路にいる村長が根室支庁に電信でこんな文面を送った。

「現在も国後島は北海道の一部たりや。(ソ連軍)上陸後、刻々不安の状態に入る」

ソ連軍の初上陸から2週間ほどした9月中旬のことだ。

潔たちは男兄弟4人でイカ釣りに出ていた。

夕方、昆布漁用の大きな舟でまっすぐ1キロほど沖合いまで出た。浜の家々はもう豆粒のようにしか見えない。そこまで行くと、舟を海流に流されるままにしながら、イカ釣り専用の仕掛けで釣り始める。

魚の形にした鉛のオモリの下に、針金で何本ものイカを引っ掛ける部分を付けた手製の仕掛けだ。木の竿の先にそれを付けて水の中に入れる。餌は不要だ。

最初は深いところで仕掛けを何度もしゃくり上げる。鉛のオモリが太陽の光を反射してキラキラ光る。それが小魚のように見えるため、イカが寄ってくる。仕掛けを上げ下げすると、針金にイカが引っかかって釣れるというわけだ。

イカは群れで動いており、一旦かかり始めると一気に釣れ始める。釣る側が仕掛けを徐々に浅い方に持ってくると、イカの群れもそれにつられて水面の方に上がってくる。最後にはイカの群れを肉眼で見ながら、針金に引っ掛けることになる。

釣り始めるのは夕方からだが、本格的に釣れ始めるのはいつも月明かりになってからだった。

夕方5時半過ぎに太陽は国後の西の山に隠れた。それから徐々に暗くなってきて、やっと多くの星がまたたき始めたころだ。イカはまだ10杯も獲れていなかった。沖合いにでるのに時間が掛かるため、まだそれほど流されていない。

「何だ、あれ」

克義が礼文磯小学校を指さした。校庭の辺りが急に明るくなっていた。時折音も聞こえる。

「帰った方がいいな」

良雄の指示で、急いで浜に引き返した。岸に近づいて来ると、校庭に何十人もの兵隊がテントを設営したりしているのが見えた。山のような大男が何人も歩き回っている。

4人は舟を人目につきづらいところに隠し、浜にあった昆布をかぶせた。それからこっそりと家に戻った。

家では当然異変に気付いていた。戸にはつっかえ棒をし、ランプも消して真っ暗な中、みんな息を潜めていた。吉五郎は少し酒が入っていた。

4人は沖から見た学校の様子を口々に話した。

「それはロスケだな。校庭に泊まるんだろう。うちにも来るかもしれん」

吉五郎がつぶやいた。

ダンダンダン

4人が家に戻って30分もしないうちに小屋の戸を誰かがたたいた。

はなは女の子4人を抱きしめて、仕切りの奥の隅に布団をかぶって隠れている。泣きそうなハマ子や澄子をハレも必死でなだめている。男4人もまっ暗い居間の隅で息を潜めている。

もう一度戸をたたく音がした。さっきより大きい。外国の言葉も聞こえる。

吉五郎がゆっくり歩いて行った。

潔はその後を這って行き、居間の入り口近くから玄関の様子を盗み見た。

吉五郎が、引き戸のつっかえ棒を外して開けた。

潔の目に最初に飛び込んできたのは、黒光りした銃身だった。次に軍人が見えた。2人のようだ。1人が声は穏やかに、何か欲しいと言っているようだったが、潔には月明かりにピカリと反射している銃身が、真っ直ぐ吉五郎の方を向いているのがはっきり見えた。

「カラトウシカダワイ」

一人がそう言って、左手で握りこぶしをつくり、それをしきりに食べるような仕草をした。吉五郎は少し考えて、土間の袋に入れてあったジャガイモを取り出して見せた。

「ハラショー、ハラショー」

ロシア人は大きくうなずいている。吉五郎はジャガイモをそこにあるだけ、若い兵隊の持ってきた袋に入れてやった。

次に細長い食べ物を手振りで示した。

「ああ、ネギか」

吉五郎はすぐ分かったが、あいにく掘ってきていないため、裏の畑を指差して「ダメ」と手を振った。男は分かったというような動きをした。

最後に外を指差し、何か手を動かしていたが、吉五郎にはどうしても分からないようだった。しばらくやりとりをしたが結局ダメで、2人はジャガイモだけ持って帰って行った。

2人は帰り際、黒パンを半分に切った固まりを置いていった。

「もういいぞ」

しばらく様子を伺っていた吉五郎が言うと、暗闇の中からみんな静かに這い出してきた。妹たちはべそをかいている。

「あれは」

子どもたちをなだめながら尋ねたはなに、吉五郎が答える。

「ロスケだ。ジャガイモとネギが欲しかったみたいだ。もう一つ欲しいのがあったようだが、俺にも分からなかったな。今日はもう来ないだろう。寝ろ」

みんなすぐに眠られるわけがない。

潔も、銃身の鈍い光がいつまでも目の奥に残っていた。

「これからどうなるんだろう」

兄たちと4人並びながら、それでも1人、また1人と眠りに就いていった。

翌朝、あの2人がまたやってきた。

吉五郎が応対するが、潔と克義は例によって居間の入り口から顔を覗かせ、様子を見ていた。

1人が将校で、もう1人はずっと若い兵士のようだった。昨日手に入れられなかったネギが、どうしても欲しいと身振りで示した。

吉五郎が早朝、裏の畑に行って20本ほど掘ってきたのを渡した。

「ハラショー、ハラショー」

笑顔でそういう2人に、吉五郎はさらに小さな容器を見せ、蓋を取った。

「オー」

喜ぶ2人。

中に入っていたのは塩だった。

昨夜どうしても分からなかったため、朝早く、吉五郎は本川豊三郎を訪ね、何のことか相談してみた。

「あいつら、何か手を動かしては、外を指さしていたんだけどな」

「外か…それは海を指していたんじゃないか。山中さん、そりゃあ塩だよ」

豊三郎の説明を聞き、吉五郎は予め容器に塩を入れて待っていたのだった。

「ハラショー、ハラショー」

二人は笑顔で言うと、潔たちの方を見た。将校が「来い」という感じで手招きをする。潔は吉五郎を見たが何も言わない。

止められないのなら、怖さよりも好奇心の方が強い。

潔が最初に2人と出て、それに続いて克義が付いてきた。将校たちは小学校の方向に歩いている。その後ろを潔と克義が付いていく。途中、本家の脇を通ると尚武が家の陰から覗いていた。潔が将校たちを見ると笑って頷いた。

「来いよ」

手招きをすると、尚武も恐る恐る付いてくる。5人で校庭に入った。

終戦まで畑だった校庭には、一面数十のテントが綺麗な列になって張られていた。

端では何人かが炊事をしている。若い方の男が笑顔でネギの束と塩を渡した。

将校が炊事場に近づき、転がっていた缶詰の空き缶を左手でひょいと持ち上げた。腰に下げている短銃を右手で取り、それから空き缶を空高く投げ上げた。

パーン

カーン

2つの音がほぼ同時に鳴り、空から下に落ちようとした空き缶は、一瞬何かに弾かれて斜め上方向に飛び、また下に落ちていった。

「すげえ」

驚いている潔たちに、将校は笑顔で片目をパチッと閉じた。

そんなことをした後で、将校は潔たちに白パンと黒パンをくれた。周りを見ると、将校たちは白パンを食べていて、下っ端の兵隊は黒パンを食べていた。

潔たちは走って帰り、将校の銃の腕前をみんなに話し、もらったパンを差し出した。

白パンは妹たちがおいしそうに食べた。

潔は黒パンを食べようと、そのままかぶりついた。ところが表面がガチガチと硬くてとても歯が立たない。はなに切ってもらうと中は柔らかかった。

指で一切れちぎって口に入れる。

「うえっ」

まるで酢に浸したように酸っぱい。潔は思わず吐き出し、残りの黒パンも家の外に放り捨てようとした。

「潔、投げるな」

はなが止めた。

「もしかして、パンの素になるかもしらんよ」

そう言って、硬いパンをお湯に浸しておいた。

翌日になるとそのパンは、ぶくぶくと発酵していた。はなはそれに小麦粉を混ぜ、アルマイトの弁当箱に入れてストーブの上に乗せた。10分か15分もすると、おいしそうな匂いが辺りに漂い、本当にパンのようになった。

「このパンの方がうまい。カッカはすごいなあ」

「どんなものでも、やり方次第でうまくすることはできるものだよ」

頬張りながら言う潔たちに、はなは笑って話した。

また、別の時にはこんなことがあった。

「今度、ソ連の軍隊がこころ通るから、赤い旗を立てておくようにな」

部落長からそんな連絡が家々に回った。ソ連の旗は赤だから、赤い旗を立てておくと喜んで乱暴なことはしないだろうという配慮からだった。

その指示に従い、それぞれの家では赤い布を探し、小さな旗を作って玄関先に立てた。真木家でもそうした。

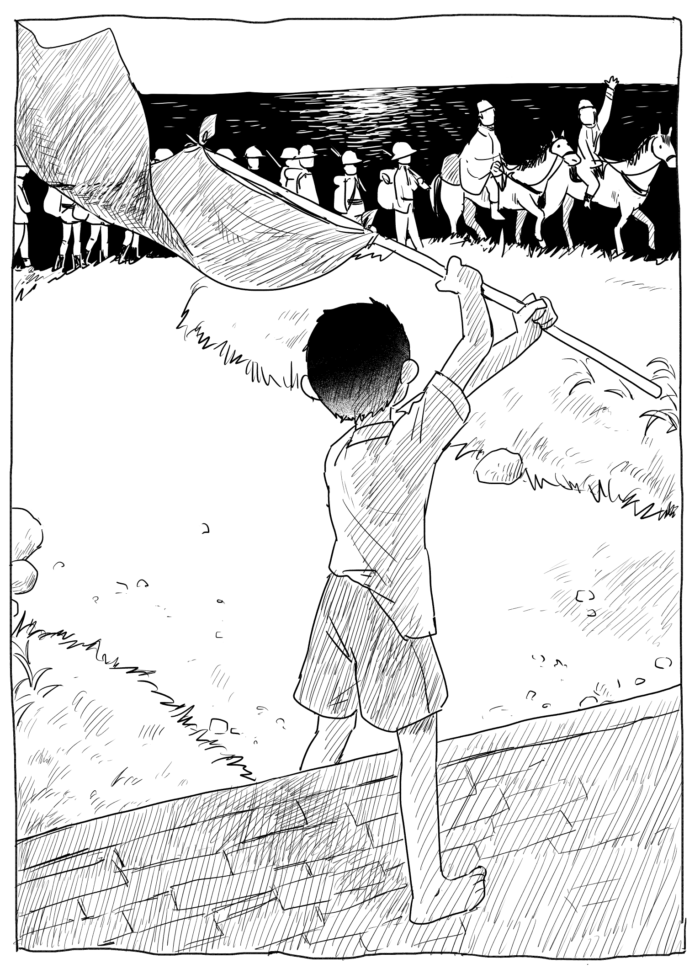

当日になってソ連軍が行進してきた。歩く者、馬に乗っている者総勢400人ほどの隊列だ。

潔たちが外に出て家の前に出て眺めていると、喜充の家のところで喜充と父親の豊三郎が何か口論を始めた。

「いいから、これを持ってろ」

豊三郎が喜充に赤い旗を渡そうとする。

その旗は畳半畳以上はあろうかという大きな旗だった。

「やだよ、ロスケが来たら怖いよ」

いやがる喜充に豊三郎は言う。

「ロスケは絶対に喜ぶから大丈夫だ。ちゃんと持ってろ」

隊列が来たが、村道から離れているために喜充の持つ大きな旗でも目立たない。

「おい喜充」

豊三郎が梯子をもってきて言った。

「これ持って屋根に上がれ。そして力一杯振るんだぞ」

「えっ」

「そしてな、振る時には大声で、ズラーシテ、ズラーシテ、ズラコーマ、ズラコーマと叫ぶんだ、いいな」

「何だそれ」

「ズラーシテは『こんにちは』、ズラコーマは『仲良くしましょう』の意味だ、分かったか」

「だけど、オレやだよ」

「いいからやれ」

喜充は豊三郎に言われ、渋々屋根に上がっていった。

「ヨッコ、大丈夫かな」

潔も心配しながら見ている。

喜充は屋根に上がると、言われた通りにやり始めた。

大きな赤い旗をバサリバサリと振りながら、大声で叫ぶ。

「ズラーシテ、ズラーシテ、ズラコーマ、ズラコーマ」

どうなっても知らないぞ、というようなヤケクソの様子だ。

すると突然、村道から大声が沸き起こった。

歩いていた兵隊が喜充を見てウワーッと声を出しながらみんな両手を上げたのだった。

馬に乗っている将校たちもみんな鞍をバンバン叩いている。

「ほら見ろ、ロスケたち怒ってるじゃないか。もういやだ」

旗振りをやめてしまった喜充に豊三郎が地面から叫んだ。

「いや違う、あいつらは喜んでるんだ。いいから続けろ」

それを聞いた喜充はまた大声で叫びながら旗を降った。400人の隊列は、大歓声を上げながら過ぎていった。喜充は30分以上も旗を振り。大声で叫ぶ羽目になった。

この後喜充は豊三郎に連れられて、宿営先の礼文磯国民学校に行くと、握手攻めに遭い、パンももらって帰ってきた。

礼文磯国民学校に何度か宿営したソ連軍は、数日で東に移動して行った。が、今まで様子を見ていた大人たちも、浮き足立ってきた。どうにかして早く北海道に渡らないと、どうなるかわからない。大人たちの話は、いつ、どうやって逃げるかだけになった。

※物語を通して読める本はこちらから購入できます