1945年(昭和20年)8月15日。

国後も晴れていた。暑くはなく爽やかな天気だった。

お昼になる直前、潔は1人、夏休みの学校に向かった。

どこからか「正午から重大な放送があるから、学校に集まるように」との話を聞いたからだった。

玉音放送があるという予告は、8月14日午後9時と15日朝7時の2回、ラジオで流されていた。

校庭にはもう30人ほど集まっていた。子どもたちばかりで、大人は校長や先生しかいない。尚武、正策もいた。

8月は昆布漁の最盛期で、礼文磯の大人たちは、この時間はまだ、ほとんどが海に出て昆布を採るか岡回りで干す作業中だ。何か重大な放送があると言われても、漁をせずに聞きに行くというような大人はいなかった。仲良しの喜充の家は、礼文磯の西側に浜を借りることができたため、喜充はその浜で昆布を干していた。

吉五郎は腹の調子が悪く自宅で寝ていて、はなも自宅にいた。代わりに良雄と伸義が海に出て昆布を採っており、克義は浜で昆布を干す作業をしていた。ハレは妹たちの子守りをしていた。

学校の正面玄関前には机が置かれ、その上にラジオが乗っていた。

校長先生は「重大な放送」としか説明しないが、子どもたちは戦争の勝ち負けについてのことだろう言い合っていた。

時報が聞こえ正午になった。

「ただいまより、重大なる放送があります。全国聴取者のみなさま、ご起立願います」

実際の放送ではこのような指示があったはずだが、校庭では子どもたちは地面に座り、先生たちは椅子に座って聞いていた。

ゆっくりと、1分ちょっとかけて君が代が流れた。

曲が終わると間を空けず声が聞こえた。

「ちんふかくせかいのたいせいとていこくのげんじょうとにかんがみ…」

このように玉音放送は始まった。しかし雑音のためほとんど聞き取れない。仮に聞き取れても潔たちにはとても理解できる内容ではなかった。

潔は校長先生を見た。

ラジオに一番近い位置にいる先生の目からは、すでにポロポロと大粒の涙がこぼれていた。

玉音は4分ほど続き、再びゆっくりと君が代が流れた。

放送は終わったが、何を言ったのか、みんな分からない。

校長先生は黙ったまま何も言わない。

「校長先生、戦争勝ったの、負けたの」

誰かが聞いた。

「戦争は終わった」

それだけ言い、立ち上がった。ラジオを抱え階段を上がり始めた。数段上がったところで立ちどまった。そして向こうを向いたまま絞り出すように言った。

「負けた」

連戦連勝と聞かされていた潔たちは納得いかない。玄関から入ろうとしている校長に追いすがった。

「校長先生、なぜ負けたの」

校長先生は振り返り、子どもたちに言った。

「戦争とはそんなものだ」

そして校舎に入り、もう出て来なかった。

戦争に負けた。

潔はみんなに知らせようと走った。

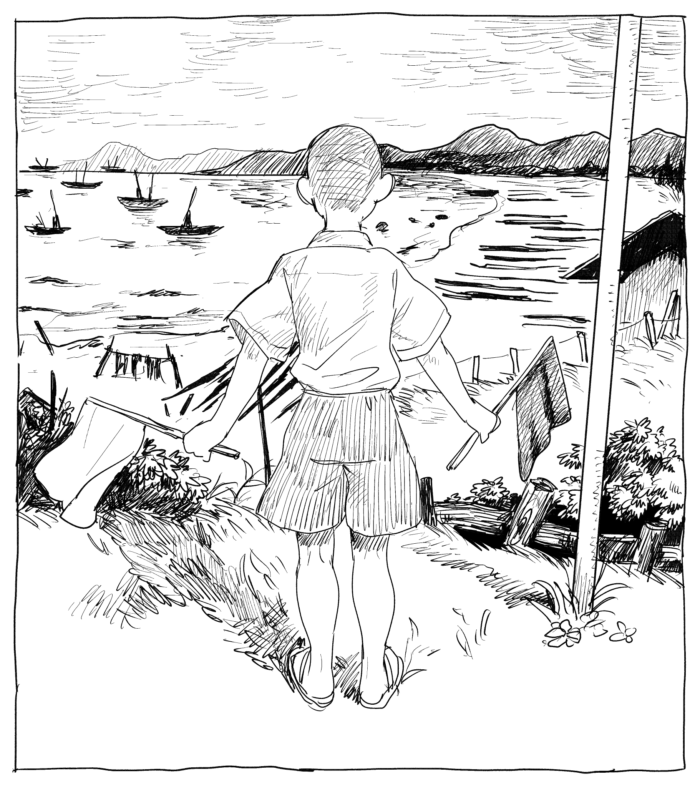

校門を出て、家に向かう途中にある本家の岬に立った。白い旗の下で海を見ると、多くの船が昆布を採っている。良雄と伸義の乗る舟も見える。

潔は腰に差している手旗信号用の旗を持った。右手に赤、左手に白。

セ・ン・ソ・ウ・マ・ケ

ス・グ・カ・エ・レ

同じ文句を2度、繰り返す。

潔が沖の方を見ていると、浜に近所のおばさんたちが何人も走ってきた。それぞれがムシロを両手で持って何度も振り、大声で自分のところの舟を呼んでいる。小舟を出して、直接呼びに行く者もいる。

良雄たちの舟が少し動き、それから積み上げていた昆布を放り投げて帰ってくる。それに近いところから次々と同じ動きが広がり、数十艘の舟が次々と自分の浜へ帰って行った。

潔はその動きを見ると、家に走って帰った。

「戦争、負けたって。天皇陛下がラジオで言ったって」

床に入っていた吉五郎は何も答えなかった。

「さっき、役場の人が叫びながら来たよ。戦争が終わった、玉音放送が流れたって」

はなが話した。

「やっぱり負けか」

しばらくして、良雄たち3人が浜から帰ってきた。

「いや、トッチャが倒れたのかと思ったよ」

伸義が言う。

最初に潔を見たのは伸義で、「スグカエレ」しか分からず、吉五郎が倒れでもしたのかと思ったのだという。それで昆布を積んだまま戻ろうとした。

「いや違う、戦争に負けたんだ」

良雄に言われてやっと敗戦ということが分かった。

「それで昆布なんか積んでる場合じゃない。さっさと戻ろう、と全部投げて帰ってきたというわけだ」

昆布漁は、叫べばみんなに聞こえるぐらいのところに舟が何十艘も集まって行っている。良雄たちの動きや浜の異変でみんな何が起きたか察し、次々と昆布を捨て、舟を軽くして浜に戻って行ったのだという。

「でも何かみんな、戦争に負けたことを信じていないようだったなあ。でも俺は分かる。根室で死ぬ思いをしたからな。あんなになれば戦争も負けるさ」

良雄は言った。

8月15日以降、みんなの関心はアメリカ軍がいつ上陸してくるかになった。連合国に降伏したといっても、日本が負けたのはアメリカ軍だったことはみんなわかっている。とはいえアメリカ兵などだれも見たことはない。戦時中に刷り込まれた「鬼畜米英」の印象だけが一人歩きしていた。

「みんな殺されるかもしれない。今のうちにうまいものを食べよう」

さあ餅をつけ、とっておきの鶏をつぶせ。

毎日が大騒ぎになった。

一方で、アメリカ兵が来た時に女子供をどこに隠すのか、食料はどうするのか。防空壕を整えたり、家の中の押入れに場所を作ったりしていた。

礼文磯国民学校は正式な知らせもなく授業が中断した形になった。それでも学校の近所の潔たちは、よく学校に遊びに行っていた。

白糠泊の北部方面軍に配属されていた新田三郎先生は、終戦後間もなく礼文磯に帰ってきた。どこか外国軍が進駐して捕虜になる可能性もあったため、上司がいち早く帰してくれたのだという。帰ってきた先生はもう軍隊調の話し方ではなかった。校庭の東側にあった奉安殿に納められていた御真影と教育勅語は、北海道に運ばれた。

8月末のある日も、十数人が学校に来ていて、潔たちは校庭で遊んでいた。そこに、学校の隣に住む校長が出てきた。

校長はみんなを呼び、そして話し始めた。

「戦争に負けて、新しい国づくりが始まった。東京ではアメリカ軍が進駐して来るそうだ。国後はいまは静かだが、これからどこかの軍隊が入ってくるかもしれない。北海道に逃げる家も出てきて、みんなも心配だろう」

何人か、うなずく者がいる。

「こんな中で授業は続けられない。だから学校はもう終りだ。みんな、無理をして学校に通って来なくてもよろしい」

うなずく者はいない。

「ただ、校長先生はこれからもここにいる。だから勉強したくなったら、いつでも学校に来なさい。私が教えてあげよう」

それから校長は少し苦しそうに顔を歪め、下を向いた。それから顔を上げて続けた。

「戦時中、私はみんなに色々なことを教えた。でもな、これから話すことが本当のことだ。よく聞いてくれ」

子どもたちを見回しながら、続ける。

「いいか、これからお前たちにはとても辛いことが待っているかもしれない。礼文磯を離れるかもしれない。家族がバラバラになるかもしれない」

「しかし忘れるな。絶対に生きるんだ。そして学ぶんだ。それさえ忘れなければ何とかなる。生きることは学ぶことだ」

そして幾分スッキリした顔をして、笑顔で言った。

「さあ、校長先生の話はこれで終りだ。みんなもう行ってよろしい」

校長は自分の家に戻っていった。

「生きることは学ぶこと、か」

潔はつぶやいた。

考えてみれば、学校の先生から「生きろ」という言葉を聞いたのは、これが初めてだった。

※物語を通して読める本はこちらから購入できます