1945年(昭和20年)が明け、1月末に礼文磯国民学校の先生が一人減った。

19歳の新田三郎先生が、出征したのだ。

新田先生は、幼いころに一家で礼文磯に越してきて、本人も礼文磯国民学校の卒業生だった。根室の中学に進み、卒業後に礼文磯に帰ってきていたところ、16歳で礼文磯国民学校の助教として働き始めた。家は吉五郎一家の小屋の西隣だった。

新田先生は若いだけあって熱血漢だった。大きな声で話し、笑い、そして怒った。大東亜戦争の勝利を信じて疑わず、自分にも、そして子どもたちにも「お国のため」に尽くすことを求めた。軍隊調で話し、子どもたちも怖い先生だと思っていた。

1944年(昭和19年)夏、19歳の新田先生に徴兵検査の知らせが来た。戦局の悪化でこの年から19歳に早まったのを受けてのものだ。

「さあ、オレもお国のために戦に行く時がやってきたぞ」

勇んで行ったが、先生はその日、しょげ返って帰ってきた。

目が悪いと判断され、年明けの1月に再検査ということになったのだという。

それからの新田先生は、人が変わったようになった。

家の前に、直径20センチほどで人の背丈ぐらいの丸太を立て、それに米俵を被せてその上を縄でガッチリと縛った。

「鬼畜米英、覚悟しろ」

毎朝掛け声とともに木刀を持って突進し、切りかかったり突いたりする。

疲れてくると木刀を投げ捨て、丸太に飛びかかって倒そうとした。

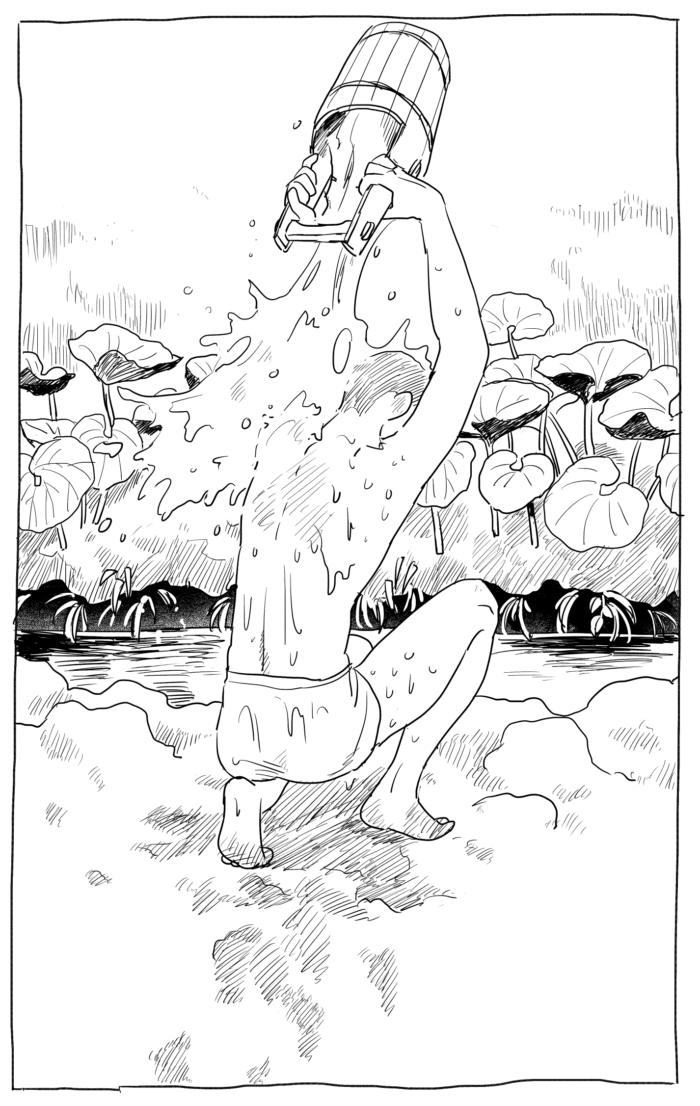

寒くなってくると、水行が加わった。

家の後ろに小川を堰き止めたところがあり、先生はそこにパンツ一丁になって入り、たらいで頭から水を浴びた。そして水浸しで身体中から湯気を出したまま家に入った。

「どうぞ1月の再検査で合格し、お国のために働けますように」

神棚の前で柏手を打って祈っていた。雪が降っても、氷が張っても、やめることはなかった。

その甲斐あってか、新田先生は1月の検査で合格し、晴れて20キロ以上東の白糠泊にある北部方面軍に入営したのだった。

「すごかったな。新田先生は」

「オレたちも大きくなったらあんなことするのかな」

「そりゃそうさ」

新田先生の朝行を毎日見ていた潔と喜充は、そんなことを話していた。

春になり雪が解けたころ、白糠泊から兵隊が100人ほど、礼文磯国民学校に来て野営した。

「新田先生、いるかな」

「見にいこうぜ」

学校は休みだったが、潔たちは新田先生を探しに学校に行った。

「新田君ならご両親と面会しているよ」

学校に行くと、校長先生が教えてくれた。

新田先生は教室の隅の方にいた。

「先生」

「新田先生」

新田先生がこっちを向いた。

「おお、お前たちか」

あれ、先生、少し小さくなった。

瞬間、みんなそう思った。

近づくと、先生はゲートルを外していた。踵の辺りに靴擦れができていて、お母さんがそこに塗り薬をすり込んでいた。

「靴が合わなかったんだ。だけど、あれを背負って来なきゃならなかったからな」

顎で指す先に、銃や大きな雑嚢が置いてあった。

「お前たち、お父さんお母さんを大切にするんだぞ。親はありがたいぞ」

静かに言う先生に、潔たちは「はい」と言って学校を出た。

「先生、何か別の人みたいにおとなしかったなあ」

帰り道、喜充が首をひねりながら言う。

「うん、怪我してたし。重いもの背負ってきたし…」

「オレたちも、兵隊になったらあんなふうになるのかなあ」

潔はそれには答えずに黙って歩いた。

※物語を通して読める本はこちらから購入できます