「カッカ、腹痛い」

1944年(昭和19年)5月に入ってすぐの日の朝、飯を食べた潔ははなに訴えた。

お腹がグーグー鳴り、下の方がつねられたように痛い。

「便所行ってみろ」

便所でしゃがむと下痢が出た。

潔が教えると、はなは潔の額に手を当てた。

「熱も少しある。風邪でも引いたんだな」

潔は学校を休んだ。

数日間寝ていたが、症状はむしろ悪くなった。食べるとすぐに腹が痛くなるため物を食べられなくなった。熱も下がらず身体がだるくてぐったりしている。

はなは潔を5キロ先の乳呑路の診療所で診てもらうことにした。

はなはお腹が随分大きくなっていた。6月末か7月には次の子どもが生まれる。そんなになっていても、はなは小学3年の潔をおぶって行った。

はなの背中で、潔は静子のことを思っていた。

4年前、1歳になってすぐ麻疹で亡くなった、潔の3つ下の妹だ。

当時、礼文磯でも麻疹が流行し、真木家でも克義・ハレ・潔が相次いでかかった。3人の熱が下がり、発疹も消えかかったころ、最後に静子がかかった。

静子の熱はなかなか下がらず、はながあれこれ世話していたが、ある日突然、静子はいなくなってしまった。

少し経って、小屋の中で遊んでいた潔は、畳の部屋の隅にあってこっち側に開いている四角い箱に、おいしそうなお菓子が置かれているのを見つけた。お菓子のそばには木の板が2枚立っていた。

潔がお菓子を食べていると、はなに見つかった。

「潔、それは静子のだ」

涙を浮かべ、話しかけるはなに、潔は何かとても悪いことしたのだと思った。

後から静子は死んだのだとあんちゃたちから聞いた。

死ぬということは、ああやって突然いなくなることなんだ。そしてカッカをとても悲しませることなんだ。

潔はそれを4歳の時に思い知ったのだった。

診療所の医者の診断は「大腸カタル」だった。

大腸カタルとは急性大腸炎のことだ。発熱、腹痛、下痢、嘔吐、倦怠感などの症状があり、便には粘液が含まれる。赤痢菌や大腸菌、サルモネラ菌などによって引き起こされる。当時は抗生物質はおろかサルファ剤も出回っておらず、直接の除菌はできない。整腸剤などで体調を整えながら体力を回復するしかない。

医者が処方したのは苦い粉の胃腸薬だった。

薬を飲んでも簡単には良くはならない。

潔は痩せ続け、肋骨が浮き出て腕も脚もやせ細った。

ジャガイモやカボチャを食べると特に腹が痛くなるので、三食ともお粥になった。

時々、潔は板間の棚に置いてある小さな鏡を覗いた。

頬がこけ、青い顔をした少年が映っている。

「本当に、これがオレ?」

潔は鏡を見るのが怖くなった。

熱が下がらないのでいつもぼうっとしている。小屋の外に出るのもほとんどなく、朝に小屋の前に立って学校に向かう喜光らと顔を合わせるのが精一杯だった。しかし、その友だちも、青い顔をした潔には近寄り難いようだった。

熱は波のようにやってきた。朝は落ち着いていても午前10時ごろになると再び上がり出し頭が痛くなった。夕方にまた落ち着くが夜になると上がった。

6月29日。

夕方、はなの陣痛が始まった。

38歳。18歳の1人目から数えて、21年で10人目のお産となる。

はなは背は高くないが恰幅の良い体型で、お腹が大きくなってもほとんど目立たなかった。お腹に子どものいる状態が日常ともいえ、妊娠していることを特段家族に話したりしない。子どもたちも、臨月近くなってはなのお腹が本当に目立ってきて初めて、ああ、また下に子どもが生まれるんだな、と思うぐらいだった。

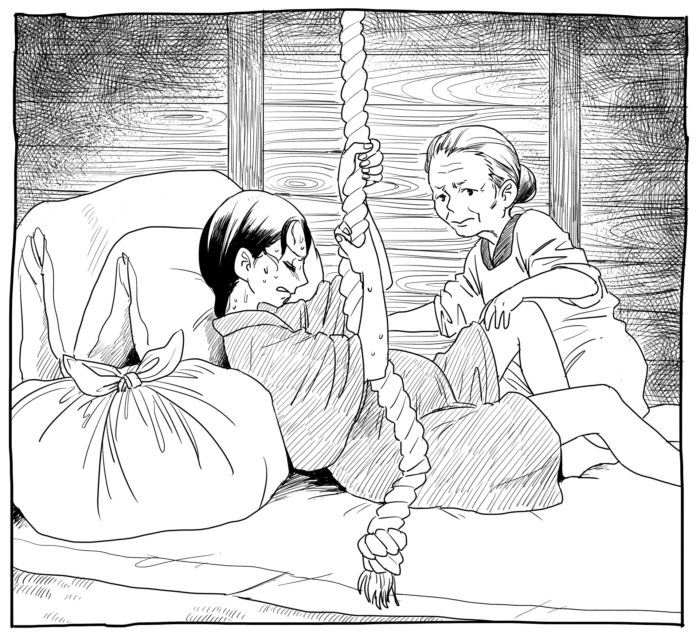

陣痛が始まると奥のいつも寝るスペースにはなが入った。壁に布団を立てかけてそこに寄りかかって座り、天井から下げた紐をつかみながら出産する。

吉五郎とハレは手慣れたもので、男たちに お湯を沸かす準備をするよう命じたり、必要なものを準備している。澄子まで含め、みんな居間の方にいて、生まれるのを待つことになる。潔も居間の布団に寝ていた。

はなのお産は、どれも難産だった。

陣痛が始まってから産まれるまでに2日かかるのはざらで、3日かかることもあった。

特にハレを生んだ時には苦しくて苦しくて、産婆に「久しぶりの女の子だよ。喜ばんと」と言われたのに顔も見たくなかった、とハレに話した。

ハマ子を出産したときには、出産前日まで酷寒の海でフノリ掻きをしていて産気づいたりしたこともあった。

どんなに難産でも、何人も生んでいるとどこが山場か自分で分かってくる。そうするとはなは、子どもたちに、礼文磯の西の外れに住んでいる「あやばあ」を呼びに行かせた。

あやばあは、もう60歳を超えていようかという文字どおり婆さんの産婆で、村道から礼文磯墓地に通じる道の入り口のところの家に1人で暮らしていた。

背は小さく小太りで、気が強く口も達者だが、産婆の腕は確かだった。

伸義と克義があやばあを呼びに行ったのは30日も昼前になってからだった。

あやばあは足が少し不自由だった。荷物は克義に持たせ、それでも数キロの道のりを杖もつかずシャンとして歩いた。

3人が家に着くと、出産も山場になろうとしていて、ハレがはなのいる奥のところに出たり入ったりしていた。

あやばあははなのこれまでの出産のおそらく全てに立ち会っていた。はなとは顔なじみで、なおかつ一家の誰にもズバズバ物を言った。

あやばあはすぐにはなの側に行った。

板間の奥は居間スペースとは板一枚で隔てられていて見えはしないが、完全に仕切られているわけではない。居間のみんなには、あやばあがはなと話したり励ましたり叱ったりする声がそのまま聞こえて来る。

「おうおう、もう10回目か。お前さん、何度もやってるのに相変わらずの難産だな」

「こればっかりは慣れなくてねえ」

などと、いつも同じような会話をしている。

「あやばあも、相変わらず口が悪いな」

吉五郎がボソリとつぶやいた。

逆に居間の話もあやばあには筒抜けだ。男たちが騒がしくすると、

「やかましい、大事なときに静かにせんかい」

壁の向こうから怒鳴られることもしょっちゅうだった。

そのうち、はなの叫び声が大きくなってきた。

痛みに耐える時、体に力を入れる時、はなは大きな声を上げた。

「アー」でもなく、「ギャー」でもない。

ハレは耳を塞いだ。

この声を聞くと、カッカが引き裂かれて、どこかに行ってしまうような気分になった。

6月30日も夕方になって、体も泣き声も大きな女の子が生まれた。

「隅っこだからって、もうこっちに澄子って付けちゃってるじゃねえか。どうすんだ。次は留子か」

泣き声を聞きながら、ハレにあやされている澄子をなでて吉五郎は笑った。

「体も大きいし、いっその事大きな名前にするか」

それから草履を履いて表に出た。夕日で海が赤く染まっている。

「うん、陽子、だな」

吉五郎は名前をつけた。

真木吉五郎の一家は夫婦と兄弟4人、姉妹4人の十人家族となった。

昆布漁がもうすぐ始まる。はなは出産後2、3日で、いつもの仕事に戻った。

※物語を通して読める本はこちらから購入できます