北海道の東に浮かぶ国後島は、本州、北海道、九州、四国、東隣の択捉島に次いで、日本で6番目に大きい島だ。

北海道国後郡に属し、留夜別村と泊村に東西で分かれていた。留夜別村は島の3分の2を占め、東京23区の1.5倍ほどの面積だが、そこに住んでいる人は2500人程度だった。役場は礼文磯から西に5キロほどのところにある乳呑路に置かれており、そこには診療所や漁協、寺院などもあった。

国後は緯度でいえば北海道の旭川や網走よりも北に位置するが、海流の影響で冬は北海道の内陸ほど寒くはない。ただ、同じ海流の影響で、夏は特有の海霧が発生するため日照が少ない。また8月でも平均気温は16度程度に留まり、平均気温が10度を超えるのは6月から10月までの5カ月間しかない。

日照が足りず穀類・豆類が育たないため、米などは買うしかない。しかし野菜は畑を耕して自給自足した。

島の主食は何といってもジャガイモだ。

真木家でも1ヘクタールほどのジャガイモ畑を持っていた。小屋の山側の国有林の払い下げを受けて開墾したのだ。木を切り、根を掘り、下草を焼いて畑にし、そこにジャガイモを植えた。ジャガイモはそれほど手をかけなくても収穫できるのでとてもありがたかった。

夏の終わりから秋にかけて収穫したジャガイモを、翌年の収穫期まで食べつなぐ。

そのまま煮て塩味で食べたり、煮物に入れたりするのが基本だ。特に昆布漁で忙しい夏の昼飯は、ほとんどが煮て塩をかけただけのものだった。

昆布漁がない時期で、少し時間に余裕ができると、はなはよく「芋餅」を作ってくれた。

芋餅はジャガイモの中でも「赤芋」と呼ばれる種類でつくる。ゆでて、つぶして、冷やすとコロコロと固まって餅のようになる。それをちぎって皿に取り、砂糖醤油を付けて食べる。冬のお昼などに結構出てきた。

ジャガイモ畑とは別に、小屋の裏には四㌃ほどの畑があり、そこではキャベツ、白菜、大根、人参、ゴボウ、蕪、ササゲ、キュウリ、サヤエンドウなどを栽培した。島で穫れなかったのはトマトやナスぐらいのものだった。

島で穫れるまともな果物はない。

それでも何かの折には食べることがあった。

夏、礼文磯の店には夏みかんが並んだ。

3年前の夏のことだ。親戚で蟹工船を営んでいた真木吉太郎から、タラバガニを獲って来たから持って行って食べろという連絡がきた。

はなは4歳の潔を連れ、東に数キロ離れた吉太郎の家まで行き、大きな脚を数本もらい、潔に背負わせて帰ってきた。

森商店の前まで来ると、店先に夏みかんが並んでいる。

はなは少し立ち止まっていたが、

「ああ、食べたいなあ。食べるか」

と言って店に入り、3個買った。

店を出たところで道端に座った。

「1つ食べてみるか」

はなから渡され、潔は硬い皮を何とかむき、1房を口に入れた。

「うえっ酸っぱい」

潔にはとても食べられない味だった。

「どこに食えないということがあるか」

はなは平気で1人で食べてしまった。

こんなに酸っぱいものをよく食べられるな、と潔が思っていたら、その半年後、ハマ子が生まれてきた。

また吉五郎の故郷・岩手から、誰か国後に来たことがあり、その時、土産に持ってきたのが台湾バナナだった。

しかし、国後まで持って来る間にすでに腐って真っ黒になっていた。

みんなバナナというものは知ってはいたが、皮をむいて食べることは知らなかった。

客の話を聞く前に、伸義がいきなり1本持ち上げて、皮のまま端からかぶりついた。

「おいおい、バナナは皮をむいて食べるんだ」

客に笑われて、今度は克義と潔が食べようとした。皮をむくと黒いドロドロのものがある。

「こんなのほんとに食えるのか」

恐る恐るなめてみる。

「うまい」

2人とも叫んだところで、他の兄弟が一斉に食べ始めたこともあった。

秋には岩手からりんごが送られてくることがあった。

木箱に、20キロほどが豆殻といっしょに入っている。

吉五郎からハマ子まで食べるのだ。毎回1個ずつ、1個を8等分して食べる。

少しでも自分の取り分を大きくしたい伸義や克義が包丁を持とうとするが、この時ばかりははなが許さない。

切り分けた後も、今度は大きい小さいと騒ぎになった。男兄弟たちは、最後には芯の部分までもらって食べた。

お菓子を買ってもらえることもあった。

はなが、西の老登山神社近くにある三上商店に買い物に行くとき、潔はよくついていった。帰りに荷物を背負うこともあって、金太郎飴やきびだんごを買ってくれるのがうれしかった。

また、黒砂糖と黒ゴマを混ぜた小麦粉を練って、ひょうたんの形に焼いた「ひょうたんぱん」も子どもたちの好物だった。1個5厘。はなから1銭もらい、ハレと潔の2人で手をつないで三上商店に買いに行ったこともあった。

9月の満月の日。

礼文磯では、夜が更けるのをみんな心待ちにしていた。

花咲蟹が磯に集まってくるのだ。

夜の9時ごろから数時間が最も潮が引く時間で、磯は遠浅になる。そこに地域総出で繰り出す。

花咲蟹はタラバガニと同じザリガニの仲間だ。孵化から3年程度、甲羅が5センチになるぐらいまでは比較的浅い海にいるが、それからは深いところに移動し、もっと大きくなる。

元々は黒っぽい褐色だが、熱を加えると甲羅全体が鮮やかな赤になる。味は濃厚で、北海道東部沿岸の特産物だ。

その花咲蟹の小さいのが、なぜか9月の満月の夜に、礼文磯の磯の浅いところに群れるのだった。年寄りたちは産卵のためと言っていたが、実際の産卵は初夏で、本当の理由は分からなかった。

真木家も、ハマ子や澄子を除く全員が出動した。

花咲蟹は甲羅のトゲが痛いため、みんな軍手姿だ。近くには上を開いた四角い石油缶を置いている。

月の明かりを頼りに、大きな岩の間や水がパチャパチャしている水たまりを覗くと花咲蟹が固まっている。蟹をつかんでは缶にポイポイ入れていく。それが一杯になると、豆などを入れていた「かます」という大きな袋にあけ、縛っておく。潮が満ちてくるまでの数時間で、十数袋が蟹で一杯になった。

今度は浜で火を起こし、昔ニシンを茹でるのに使った直径1メートル以上もある釜に海水を入れて沸かし、花咲蟹をどんどん茹でる。その晩だけで釜に10杯分ぐらいの蟹が茹で上がる。

茹で上がり、真っ赤になった花咲蟹は、そのまま釜の脇にどんどん積み上げられる。

高さ1メートル以上もある巨大な赤い蟹の山が出来上がった。

そしてそれは誰が食べてもいいのだった。

翌日からしばらくの間、子どもたちは学校に行く時、浜に寄って蟹を1杯ずつ持っていっては食べた。トゲが痛くて食べづらいため、枯れたよもぎの茎を箸の代わりにして挟んで持ったり、食べるときにはそれでほじって食べた。また甲羅をガバッと取っては、蟹味噌を指ですくって食べたり、身を丸ごと口にいれて噛みながら中身を吸って食べた。

真木家、新田家、矢野家の前には浜があるが、その先の海は砂地ではなく遠浅の磯だった。その磯の、海岸から50メートルほど先のところに、きれいな三角形の岩が突き出ていた。水中の分も含めると2、3メートルぐらいの大きさだろうか。

その岩を潔たちは「三角岩」と呼び、よくそこで遊んだ。

潮が引くとその三角岩まで岩を伝って行き、上に乗って下を覗き、網やモリで獲物を取った。

三角岩では蟹がよく取れた。

季節によって種類が違う。花咲蟹の時もあれば、毛ガニの時もあった。しかしどちらもあまり大きなものはいなかった。

岩の間に太いハモのような「ヘビガジ」もいて、モリで刺して取った。持って帰るとはなが煮付けにしてくれた。

9月までの昆布漁が終わると、今度は出荷の作業に取り掛かる。これが10月いっぱいまでかかった。

3カ月かけて取った昆布は、8の字に畳まれた形で、小屋の半分を占める土間に山積みされている。ただ、毎日バタバタで作業しているため、砂などが付いたままだ。

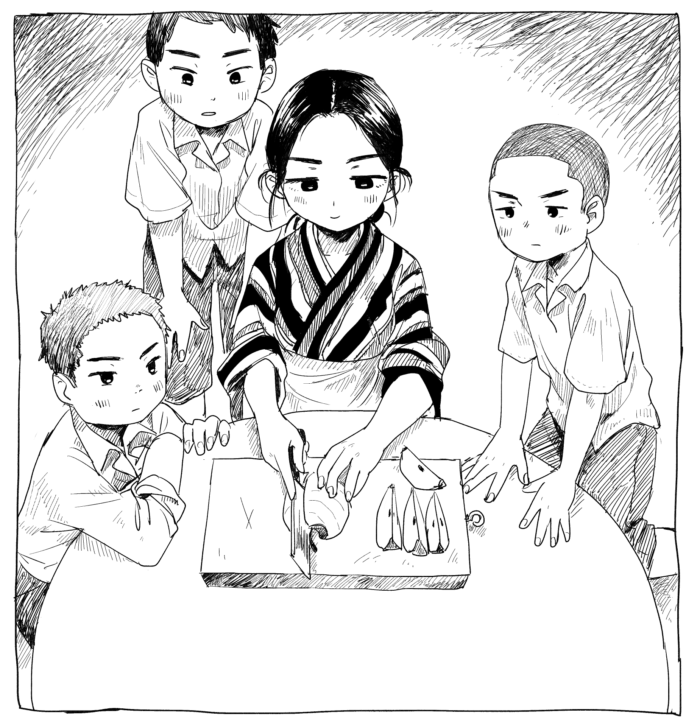

今度はそれをみんなでもう一度広げ、砂をきれいに落とし、さらに4尺(約1.2メートル)に切り揃えてまっすぐにする。

それを束にして縛っておくと、昆布の品質を検査する役人が来て等級が決まる。等級と量によって、今年の収入が決まるというわけだ。

取引は乳呑路にある漁業協同組合を通じて行う。昆布を売るのはもちろん、物を買うのも漁協を通じてだ。

家族9人を養うのだ。玄米、麦、豆などの穀類は俵で、みそ、しょうゆは樽で、黒砂糖は甕で買った。そのほか衣類などもこの機会にまとめて買う。

買ったものは11月から12月にかけて船でやってきた。漁協で受け取り、本家の馬車を借りて運んだ。雪が積もると馬橇になった。

小屋に着くと、荷物は積んであった昆布がなくなり今は広く空いている土間に置く。

米は少し格上で、小屋の入り口脇の板の上に俵を積み上げる。

2カ月程度の昆布漁で、1年分の生活に必要なものを買えるだけ稼ぐのは簡単なことではない。稼ぎが足りなくて、漁協に借金をし続けている家も少なくなかった。

しかし真木家では毎年、借金に頼ることなく何とか生活できていた。

「今年もまた、晴れ晴れとした気分で年越しできるな」

真新しい米俵に腰掛けながら、吉五郎が満足そうに笑うのだった。

さらにそこには何もないのではなく、元々10俵以上の米俵が積み上がっていた。新しい米はその奥に積まれ、古い俵を前に出すのだ。

「いいか、3年分の米があれば、何とかなる」

吉五郎は子どもたちにいつも言っていた。

吉五郎が岩手を出るまでの約20年間でも、少なくとも3回の凶作があり、6歳のころには東北地方は大飢饉に見舞われた。3年分の食糧というのは、吉五郎にとっては決して大げさな話ではなかった。

そしてその言葉通りに、吉五郎は実行してきた。米は常に3年分を保存し、3年前のものから少しずつ食べていく。涼しい国後でも、3年も経った米は腐りかけ、酸っぱい匂いがしているが構わない。吉五郎はその米を、大事に大事に、少しずつ使わせた。

どんなに酒に溺れようと、家族が増えて生活が苦しくなっていこうとも、吉五郎はこの信念を決して曲げなかった。

※物語を通して読める本はこちらから購入できます