「あんちゃ、ちょっとこれ聞いててくれよ」

「あんちゃ、ちょっとこれ聞いててくれよ」

ある日、6年生の克義が良雄に頼んだ。

「じんむ、すいぜい、あんねい、いとく…」

克義はすらすらと暗唱していく。

「…にんこう、こうめい、めいじ、たいしょう、きんじょう。どう、合ってる?」

「すごいな、克義」

良雄は渡された紙を見ながら、うなずいた。

「やった、124代、初めて間違わずに言えた」

はしゃいでいる克義を、良雄はあきれたように見ていた。

「こんなこと、『朕おもうに』以来だな」

克義はへへんと胸を張った。

克義が尋常小学校に入学してすぐの1938年(昭和13年)5月、朝礼で4年生による「朕おもうに」の暗唱があった。

「朕おもうに」とは「朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ…」と続いていく「教育勅語」のことだ。

学校では4年生までに暗唱できるようにすることになっていたが、完璧にできる子どもはそれほど多くなかった。朝礼で暗唱できるのは4年生の晴れ舞台だった。

選ばれた、自信のある子が暗唱を始めたところ、1年生の列から大きな声がした。

「そこ違うよ、そんなんじゃない」

克義だった。

兄たちが練習しているのを聞いて、初等科入学時にはすっかり暗記していたのだ。

驚いた先生は、克義を6月から2年生に上げた。

克義は飛び級で上がった学年でもずっとトップだった。負けん気が人一倍強く、これまで以上の努力をした。勉強だけではない。運動会でも、相撲大会でも常に一番だった。

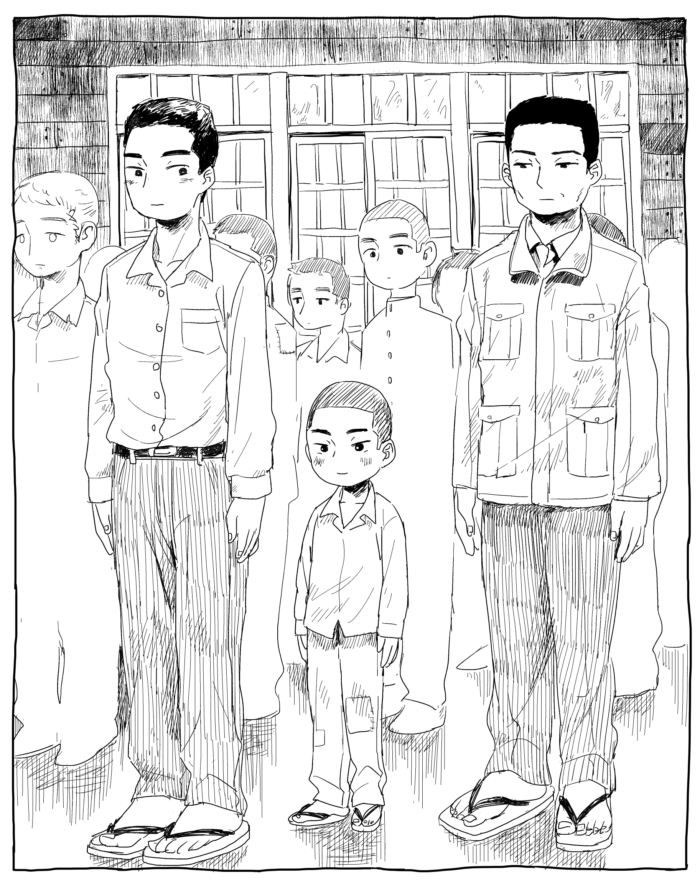

克義は潔より4つ年上なので、潔が入学した年は本来なら5年生なのだが、そういうことで6年生になっていた。

3年生のハレは居間で漢字を読んだり書いたりしていた。

先日、3年生まで一緒にやった漢字テストで、1年生の潔よりも点数が悪かったのだ。

「やっぱりお前は兄弟の中で一番できないな」

兄たちからいつもからかわれていたが、助けてくれるのも兄たちだった。

「なんだ、どれ読んでみろ」

最初は2番目の伸義が見てくれた。

ハレが教科書を音読する。読めずに引っかかると伸義が教える。

でもそれは最初のうちで、しばらくすると伸義の短気が顔を出す。

「こんなのも分からないのか」

ハレの頭にゲンコツが飛んできた。

「いたたた」

泣きそうになると、克義がそばに来た。

「ノブあんちゃ、俺が教えるよ」

そう言うと、克義は教科書を受け取り、漢字にふりがなを丁寧に振った。

「読んでみな」

当然、スラスラ読める。何度か読ませた上で、克義はノートにハレが間違えそうな漢字を書き、それを読ませた。間違うと丁寧に教えてやった。

「克義はやっぱり俺とは違うなあ」

伸義の言葉に、克義は笑って見せた

ハレも笑顔で頭をさすった。

そのハレの頭頂部には3センチほどの傷跡があった。

学校に通う前のことだ。

小屋の近くで、克義が隣の家の女の子と包丁を使って遊んでいた。小川の脇に生えている草花を切ったりしている。ハレはそれを、川を挟んだ逆側でしゃがんで眺めていた。

ママゴト遊びが終わったところで、克義はハレに声をかけた。

「おい、投げるからどけ」

言い終わるか終わらないうちに、持っていた包丁を投げて寄越した。

驚いたハレは慌てて立ち上がった。

ところが、ハレが動いた方にその包丁が飛んできたのだった。

ハレは、包丁が目の前まで飛んできたところまでしか覚えていない。しかしその包丁は、ハレの頭にそのまま刺さったのだという。

泣き声に驚いたはなが駆けつけ、ハレをおぶって数キロ先にある診療所に運んだ。

幸い大事には至らなかったが、克義は吉五郎にこっぴどく怒られた。

克義は優等生だったが、いたずら好きでもあった。

何年か前の夏、雨で昆布漁ができないため、みんな小屋にいた時のことだ。

海から汽笛が聞こえてきて、潔が玄関の窓ガラスから大きな船を眺めていた。

「おい」

克義が、潔を驚かせようとして大声で押した。

押された潔がぶつかったのが、横に置いてあったノコギリだった。薪を切るため、吉五郎が刃をきれいに整えて、小屋の出入り口の横に置いていたのだ。

潔は思わずノコギリをつかんだ形になり、尖った刃は右手親指の根元を貫いた。血が勢いよく噴き出したが、診療所には行かず、はなが黒い膏薬を塗って紐できつく縛っておいたらふさがった。

克義は自分でも怪我したことがある。

近所の家の前に桜の木があった。花が咲いた後に小さな実ができる木で、少し苦いが食べられるため、その時も克義たち子どもたちが何人かでその木に登って食べていた。

食べ飽きたところでみんな木から降りた。

最後に克義が、上の方から派手に飛び降りた。

ところが、地面に割れたガラス瓶があり、その尖った部分が上を向いていたところに克義の足が突っ込んでしまった。木の下は草が生えていて、地面に何があるか分からなかったのだ。

瓶のガラスを踏み抜いた克義の足は、小指がザックリと切れてしまった。この時も診療所には行かず、黒い膏薬で治した。

2番目の伸義は働き者だった。

学校の成績も悪くはなかったが、それよりも体を動かして働くのが何倍も好きだった。

海でも畑でも山でも、大人と同じように働いた。潔が初等科に入学した年に伸義は高等科に進んだが、冬から春先は薪用の木の切り出し、夏前と秋はサケやマスの定置網漁。そして夏は昆布漁を手伝った。

学年でも前から2番目か3番目ぐらいと背が小さいにもかかわらず、大人と一緒に同じ仕事をした。人懐っこく誰ともすぐ仲良くなる。短気な性格だが、きつい仕事にも音を上げない。なにより外で働くことが好きだったため、勢い学校に行くのが少なくなった。

学校からは、出席しない代わりに宿題を出されたが、年中働いているため、分からないことも多かった。

そんなときは、はなが付きっきりで勉強を教えた。

吉五郎が酔っぱらって床に入った後で、居間のランプをつけたまま勉強しようとすると、「もったいない。消せ」と叱られる。

そこで居間のストーブに細かい木切れを入れると、少しの間明るく燃える。はなはその灯りのところにリンゴ箱を持って来て宿題をやらせた。勉強だけではない、グライダーの模型を作ってくるというような宿題も、はなが手伝って仕上げていた。

長男の良雄は、尋常小学校、高等小学校とも卒業式では代表して卒業証書を受け取った。

当時の卒業式には親は出ないのが普通だったが、吉五郎は息子の卒業式となると背広に蝶ネクタイを締め、呼ばれもしないのに学校に行った。そして村長などとともに堂々と来賓席に座り、我が子の晴れ姿に眼を細めるのだった。

潔は妹こそ下に2人いるが、4兄弟の中では一番下で、すぐ上の克義と4歳も離れている。兄たちから子ども扱いされるのが嫌で、何でも背伸びしてやりたがった。

1941年(昭和16年)12月7日、ハワイ・真珠湾の米太平洋艦隊への奇襲が成功し、太平洋戦争が始まった。この後も連戦連勝で日本中が沸き立ち、翌42年2月、「第一次戦捷記念祝賀」として全国一斉に祝いの催しが行われた。礼文磯でも奉祝の提灯行列が行われ、学校でお菓子などが配られた。

潔は小学校入学前だが、講堂で兄たちに混じってちゃっかりと列に並んだ。

「ん、お前は小学生じゃないな」

「はいっ」

「ま、いいか」

先生に笑われながら、お菓子をもらって帰った。

相撲でも勉強でも、潔にとってのライバルは4つ上の克義だった。さらに食べたり相撲したりとなると2番目の伸義も入れた3人でいつも争っていた。吉五郎から大目玉を食らうのもこの3人だった。

潔にはよく遊ぶ同世代の子が近所に2人いた。1年上の本川喜充、1年下の佐藤正策だ。

喜充は3軒ほど隣の本川家の次男で、潔と最も仲が良かった。一家も気さくな人たちで、潔は朝から遊びに行っては、よく朝ごはんまで食べさせてもらった。本川家では家の前に昆布を干す浜を持っていなかったため、昆布漁のシーズンは、自宅から数キロ東の礼文磯の端に浜と小屋を借りて、そこに一家5人で住みながら昆布漁をしていた。喜充はそこから学校に通ってきていたので、毎日潔とは顔を合わせていたが、放課後は浜の手伝いをしなければならないため、遊ぶことができなかった。そんなことで潔が仲良しの喜充と存分に遊べるのは、冬支度が始まる11月から、昆布漁前の7月中旬までだった。

正策の家は西に500メートルほど離れていたが、ひとりっ子で近所に同じぐらいの男の子がいないこともあってよく遊びに来ていた。

3人のうち、潔と正策は名前のまま、キヨシ、セイサクと呼び合っていたが、喜充だけは「ヨッコ」と呼ばれていた。

3人は学校が終わると川や磯で魚を獲ったり、浜で三角ベースの野球をした。

家の近くには、爺爺岳の山裾からおりてくる小さな川が何本かあったが、どの川でもイワナやヤマメが釣れた。島には竹がないため、子どもたちは柳の枝を折って釣竿にしていた。サケやマスのような大きな魚だと枝が折れてしまうが、イワナやヤマメぐらいだとそれで十分なのだった。糸は網の破れたのを解いてつくり、針は針金から自分で作った。

野球のボールは、石を芯に漁網の切れ端をグルグル巻いて形と大きさを整え、最後にボロ布をかぶせて作った。昆布を干していないときは辺り一面広いグラウンドだが、昆布を干している中で野球をすると、大人たちからひどく怒られた。

外で遊ぶ時には、芯を抜いて味噌を詰めた大きなキュウリをおやつにした。

みんなの腰のベルトには、手旗信号用の紅白の小旗が1本ずつ、いつも差さっている。初等科に入学するとめいめい作り、沖の舟とのやりとりができるよう日々訓練されていた。男子は常に持ち歩くことになっていた。

それとは別に、子どもたちは学校で日の丸の旗をたくさん作った。出征に行く人を見送るためだ。

礼文磯から出征する人は、学校近くの浜から小舟で漕ぎ出し、沖の大きな船に乗り移って根室などに向かう。

その浜までの道を、本人、家族、近所の人たちが歩いていく。潔たち子どもも日の丸の旗を持って、後ろから付いていく。

浜には初等科の先生や生徒全員が揃い、並んで見送る。

勝って来るぞと勇ましく…

みんなで日の丸を振り、沖の船が見えなくなるまで「露営の歌」を歌い続ける。このころからは、月に何度も出征兵士を見送ることになった。

潔には、初等科に入学してから始まった毎日の仕事があった。

学校から帰って来たら、まず薪を20本、ノコギリで切らなければならない。遊びに行くのはもちろん、宿題をするのもこの仕事をしてからだった。

薪は暖房・炊事のための最も大事な燃料で、1年を通じて使う。そのための木材は、国有林の倒れた木を切って運んでくる。それを乾燥させ、切って割って貯めては使っていく。

薪になる木は、山から下ろすときに直径2、30センチ、長さ70センチ程度に揃えられて運ばれる。家の脇で乾燥させた後、潔が半分に切っていくと、兄たちや吉五郎がマサカリで割って積み上げていくのだった。

毎日の潔の仕事のために、吉五郎は頻繁にノコギリの歯の手入れをしてくれた。そうすると気持ちよい切れ味で仕事ができるのだが、もう一つ、そこには潔の楽しみが用意されていた。

ノコギリの歯はヤスリで手入れをする。その際、削ったノコギリの粉が出る。吉五郎はそれを丁寧に集め、紙に包んでおいてくれた。

いつもは20分程度かかる仕事だが、その包みがある日には、潔は猛スピードでノコギリを動かす。仕事が終わると、その包みを大事に細長くこよりにして居間に入る。ストーブの薪を入れる口を開けて、そこからこよりに火を付ける。

パチパチ、パチパチパチパチ……

まるで線香花火のように、こよりは美しい火花を出しながら数秒間燃える。

それを眺めて満足すると、潔は家を飛び出し、釣りや遊びに出かけるのだった。

※物語を通して読める本はこちらから購入できます