昨年10月25日。父・眞下清が入院した翌日、私は始発の東北新幹線に乗って岩手に向かいました。

8月のお盆に帰省した時はまずまず元気だったのに、父はその後の2カ月で急に衰えました。歩くのが不自由になって転びやすくなり、座っていても体勢を支えることが難しくなりました。

入院直前には、朝、誤ってベッドから落ちてしまっても「痛い」とも訴えず、怒りもせず、床に寝そべったまま母に「かっちゃん、起こしてけろ」と子どものようにニコニコ笑いながら言うようになっていたそうです。

父の病は脳腫瘍、それも進みのとても速い悪性度の極めて高いものでした。

糖尿病もあり手術は難しい。腫瘍は脳の中心部で急速に大きくなっており、いつどのような症状として現れるか分からない。会わせたい人がいたらすぐ連絡するように医師から言われた、と母や姉は私に連絡してきました。

病院に着いた時、父はイスに座り、テーブルで昼食を食べていました。

もっとひどい状況を想定していた私は少し拍子抜けして、それでも「オレのこと分かる?」と父に尋ねました。

「あきら、だべ」

何を聞くんだというような顔をして父は言いました。

一方で左手がうまく使えず、一人で食べるとぼろぼろこぼしてしまいます。横について介助すると、プライドの高かった父が、素直に従い食べてくれるのです。赤ん坊のように口の周りや首を拭いてやっても嫌がる風はありません。

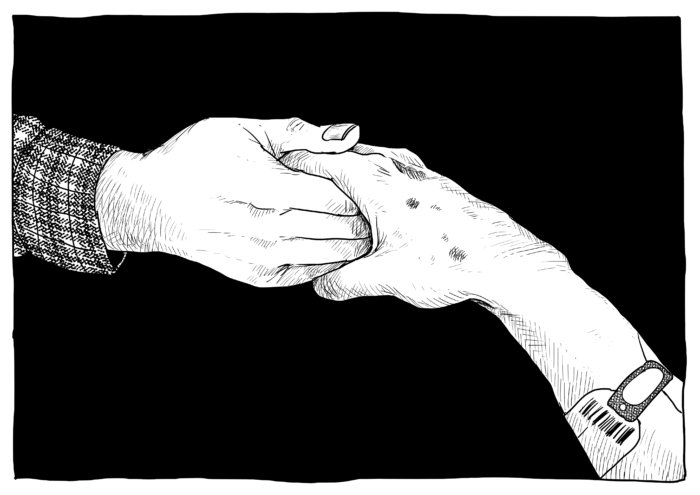

翌26日、母と病室に入ると父はベッドで横になっていました。頭をゆっくりなでると(そんなことはもちろん今までしたことがありませんでした)、おとなしくされたままになっているのです。そして父の手は、母の手を握りしめては少しずつ指を動かして、その感触を確かめているのでした。

そのうちに孫夫婦とひ孫たちが来て、1時間ほどして母と今日は引き上げようということになりました。

少し起こしたベッドに仰向けになり目を閉じている父に、「じゃあ、また明日来るから」と言って病室を出ました。

すると廊下に出た私たちを「おお」という父の大声が追いかけて来ました。私は母を先に行かせて病室に戻りました。

「何?」と聞くと、父は黙ってこっちを見て、右手を少し上げました。それを握ると驚くほど力強く握り返し、私の目を見て静かに言いました。

「気ぃつけて歩げよ」

それは高校から家を出た私に、玄関先で、バス停で、送ってくれた車の運転席で、駅の改札前で、この40年間幾度となく掛けてくれた別れの言葉でした。

そしてそれが、私への今生の別れの言葉になったのでした。

今でも耳の奥に残っています。

※この文章は、近しい人に筆者が出している家族新聞に掲載した、父・眞下清の訃報に付けたものです。