1950年(昭和25年)6月。吉五郎の死がよほど堪えたのだろう、はなは寝込んで起きられなくなった。

医者に往診してもらうと、身体がむくんでお腹に水が溜まっているようだという。村役場に相談し、すぐ戸田の診療所に入院することになった。生活保護を受けているため、入院など治療費はかからない。

はなは自分で起きて歩けないため、克義や潔で戸田までリヤカーに乗せて山から下ろした。

はながいなくなって、長倉の小屋は、火が消えたようになった。

ハレは農家の手伝いに行くのをやめ、みんなの世話をするようになった。

学校の帰りに診療所に寄り、はなの顔を見て帰るのが潔の日課になった。

放課後、野球の練習が終わると、まっすぐ長倉への坂を上るのではなく、一旦街道に出て隣の戸田まで歩く。診療所で十分ほどはなと話をしてから、長倉への別の上り坂を帰った。

はなはいつもベッドに仰向けに寝ていた。布団から半透明のチューブが出ていて、黄色がかった液体がポタポタと落ちて、床の洗面器にたまっている。身体に針を刺して、腹部にたまった水を出しているのだった。

「今日もこれに一杯取ったよ」

はなは潔に言ったが笑顔はない。声も小さくつぶやくようだった。髪の毛はどんどん白くなり、身体はむくんでいった。

潔は長倉のこと、中学のことなどを簡単に話した。はなは大幸のことが気になってはいるが、自分がきつくて正直他の事には気が回らないようだった。

苦しそうなカッカは見たくない。どんどん悪くなっていくのを見るのはもっといやだ。

帰り道、潔はいつもはなの顔を見に来たことを後悔した。それでも放課後、足は自然に診療所に向かってしまうのだった。

ハレは十六歳にして、長倉に住む八人の母親役になってしまった。

克義や潔・ハマ子・澄子はともかく、四歳の秀子、六歳の陽子あたりはまだ手がかかる。何より大幸は生後半年だ。

ハレははなが入院してから、一度も診療所に行ったことがなかった。潔はほとんど毎日はなの顔を見ているはずだが、口が重くて話してくれない。自分で様子を見に行きたかったが、妹たちや大幸がいる中ではとても無理だった。

ある日の午後、どうしたのか大幸が泣き止まなくなってしまった。

粉ミルクを溶かして哺乳瓶を口に当ててもだめ、背負っても抱いてもだめ、子守唄を歌ってもだめ。

どうしようもなくなって、ハレは妹たちをタマに預け、大幸をおぶって長倉の山を下り始めた。

山の道に大幸の泣き声だけが響いた。下り坂を早足で歩いたので30分ほどで診療所に着いた。

泣いている大幸を背負ったまま、ハレは病室に駆け込んだ。

はなはベッドに仰向けに寝ていたが、眼を開き、こちらを見た。笑顔はなかった。顔はむくみ、髪の毛は真っ白になっていた。2人が来たことは、大幸の泣き声でわかったのだろう。ハレを見ても驚かなかった。

ハレは泣き続ける背中の大幸を下ろして前に抱いた。はなの近くに抱いていこうとした。

とその前にはなが口を開け、一言だけ言った。

「なぜ連れて来た」

ホースから褐色の水がポタポタとたらいに落ちている。

はなは泣く大幸に視線を送ったが、腕を伸ばそうとはしなかった。

大幸は火がついたように泣いている。

ハレは大幸を抱いたまま病室を出て、診療所の外に飛び出した。

日は既に西の山に隠れ、空は鮮やかな赤に染まっていた。

その赤い山に向かって、ハレは大幸を抱いたままゆっくりと歩き始めた。

少し歩くと人家が途絶え、辺りにはハレと大幸だけになった。

ハレは立ち止まり、腕の中でまだ泣いている大幸を見つめた。

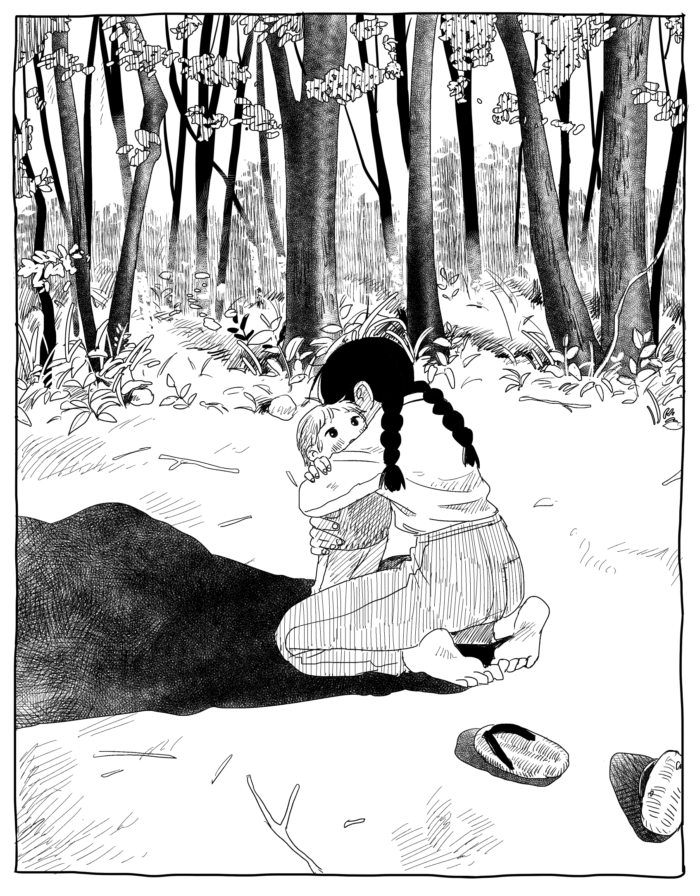

しゃがんでぎゅっと抱きしめる。涙があふれてきて大幸の顔が見えなくなる。嗚咽が止まらなくなった。

ひとしきり泣いたあと、ハレは大幸をおぶって、また山道を上がり始めた。泣き疲れた大幸は背中で眠っている。

空は赤紫に変わっていた。

7月、はなは戸田診療所から、盛岡の赤十字病院に転院することになった。

診療所で腹部の水を抜いても症状は改善せず、徐々に悪化していることは明らかだった。見かねた役場の人が、知り合いのいる盛岡赤十字病院に掛け合い、受け入れてもらえることになった。

盛岡には良雄とハレが付き添って行く。ハレはそのまま盛岡に残ってはなの世話をすることになり、大幸も一緒に連れて行くことになった。

はなは細かな模様の入った暗い色の袷の着物、幅の短い帯に草履姿。季節的には単衣でいいのだが、持っていなかったため肌着の上に直接着ていた。足首から下が浮腫んでゾウのようになっており、草履はほとんどつま先にひっかけるぐらいだった。髪は結って後ろに丸くおにぎりのように丸めていたが、真っ白でとても44歳には見えなかった。腹に差していた針は抜いて傷口は絆創膏で止めていた。

ハレは大幸を背負った。ただ背負うのもかわいそうだと、長倉を出るとき、タマの実家の母親が夏用の白いケープを巻いてくれた。 そして手におしめと着替えを包んだ風呂敷包を持った。良雄は布団とはなやハレの着替えなどの大きな荷物を背負った。

良雄もハレも自分の持ち物で余裕がない。はなは草履を引きずりながら診療所からバスの停留所まで、100メートルほどをゆっくりと歩いた。

「後はバスと汽車で盛岡まで行ける。駅からは人力車があるよ。ここだけ頑張ろう、カッカ」

2人ははなを励ましながら歩いた。

最初のバスは隣村の伊保内が終点で、そこから別のバスに乗り継ぐ。このバスが折爪岳の峠を越えて北福岡の駅まで運んでくれる。

国後を追われ、北海道から着の身着のまま戸田にたどり着いた道を、今度は逆に辿っている。まだ2年も経っていないのに、吉五郎は死に、はなは重病だ。

これからどうなってしまうのだろう。

大幸を抱きながら、ハレは車窓を流れていく緑の山々を眺めていた。

バスは峠を越え、くねくねと続くカーブを下りていく。沿道の家が増えてきて、しばらくすると福岡町の街に入った。そして道は街の中心を貫く通りにぶつかる。

バスはT字路を左に曲がり、大きな100メートルほどの岩谷橋を渡り、2キロほど走ると北福岡の駅に着く、はずだった。

ところがバスは、その橋のたもとで止まってしまった。

「終点です」

車掌が言い、ドアが開く。

乗客はみなドヤドヤと降りていく。その時初めて、3人は目の前の橋が今は工事中で渡れないことに気づいた。

福岡町には城跡がある。豊臣秀吉に抵抗した九戸政実。この平定をもって天下統一が完成したと言われる「九戸城の戦い」の舞台となった九戸城跡だ。

九戸城は三方を河川に囲まれた天然の要害で、その一つが、城の北側を流れる白鳥川だ。これは小川と言ってよい程度の川幅だが、両側が深さ数十メートルの険しい谷になっている。

駅までの道は、その谷に約100メートルの木の橋を架けて渡れるようにしていた。

ところが橋が古くなったため、前年からその橋を壊し、鉄の橋に架け直していたのだった。

バスを降りた客は皆駆け出した。工事中の橋の脇から小道に入り、20メートルほどの落差をジグザグに下りる。底でせせらぎ程度の川に架けてある簡単な橋を渡り、今度は200メートルほどの坂を駆け上がって向こうの道路に出る。そこから駅まで2キロの道のりをさらに走っていく。そうしないと予定していた汽車に間に合わず、それに遅れると次の汽車まで1時間以上待たなければならなかった。

他の乗客が行ってしまった後、3人は谷を下り始めた。

はなは1歩1歩、ゆっくりとしか進めない。病と入院生活で体力がない。おまけにほとんど足にひっかかっていない草履だ。ハレも良雄も手を貸すことができない。道は手すりなどない土の急坂だ。ゆっくりゆっくり、時間をかけて何とか川底まで下りた。

はなはすでに息が上がっている。

小川に架けられた橋の手前、川の向こう側の崖に観音様「岩谷観音」を祀った祠がある。

「どうかカッカを、無事で病院に届けてください」

通る際、ハレは手を合わせて祈った。

3人は橋を渡り、また坂を上り始めた。

ここは旧街道で、雪が降ると馬橇が難渋し、御者がなんとか励ましながらでなければ上がれなかったことから「馬助坂」という名前が付いているほどの坂だった。

「そういえば、去年野球の試合に行った潔が、橋を壊していたと言ってたっけ」

今になってハレは思い出したが、それがこんなに重大なことだとは今の今まで気づかなかった。

「がんばんねば、がんばんねば」

はなはそうつぶやきながら、1歩1歩足を運ぶ。坂を上ってからもさらに2キロほど、ゆっくりと歩いた。

結局3人は、バスを降りてから2時間近くかかって駅に着いた。乗ろうとしていた汽車はとうに行ってしまっていた。

駅舎の外のベンチに3人で腰を下ろす。

はなは目を閉じ、上を向いてはあはあ息をしている。ハレははなの着物の前の帯あたりが黒っぽくなっているのを見つけた。触ってみるとじっとりと濡れている。

腹に差した針の跡から腹水が漏れ出して、着物を濡らしていた。そしてその黒い部分はどんどん広がっていた。

1時間ほど待ち、やっと来た列車に乗った。

向かい側の席から見ていて、カッカはまるで乞食のようだとハレは思った。

結っていた白髪はほどけて乱れ、帯は下がり、着物は着崩れていた。身体が苦しくて座席でも背筋を伸ばして座れない。腹のあたりから広がった着物の濡れた跡は、いまや下半分に広がり、客車の座席まで濡らすほどになっていた。

異様な姿に他の乗客は近寄らない。そしてちらちら視線だけ送るのだった。ハレは、化け物を見るようなその目つきでカッカが見られるのが、たまらなく嫌だった。

汽車が盛岡に着いた時にはもう暗くなっていた。1人乗りの人力車しかなく、はなだけを乗せて盛岡赤十字病院に行ってもらい、ハレと良雄は歩いて向かった。

-700x474.jpg)

盛岡赤十字病院は当時、盛岡市の中心部、岩手県庁や盛岡地方裁判所などのある内丸に接する中央通1丁目にあった。洋風の白い建物で一部2階建。正門から見上げると2階部分にバルコニーがある。

病院ではすでに正規の受付時間を過ぎていたが、紹介してくれた人の話をしたら、入院の手続きをしてくれ、すぐ病室に入ることができた。

はなはここの1階、裏の玄関から続く真っ直ぐの通路が終わるぐらいにある病室に入ることになった。近くに便所がある。

部屋は6人部屋で、廊下へのドアから2番目がはなのベッドになった。他のベッドは全て埋まっている。ベッドは頭を部屋の中に向け、足が廊下や窓を向くようになっていた。

-700x456.jpg)

ハレははなの着替えを手伝ってベッドに寝かせた。それから粉ミルクを溶いて大幸に飲ませ、ベッドの脇に持ってきた小さな布団を敷いて2人で寝た。良雄は外の宿に泊まった。

翌日、婦長が来た。額に赤十字が付いたつばのない白いキャップに、白いワンピースの制服を着ている。

簡単に挨拶したところで、ハレがおぶっている大幸に目をやった。

「ここは結核の人が入院している部屋だから、赤ん坊を置いておくわけにはいかないね。乳児院に預けなさい」

そう言って、日赤が運営している乳児院に大幸を預けるように指示した。

はなもハレも、ここが伝染病の病棟だったと初めて知った。

大幸のことを考えると反対する理由がない。さっそく乳児院から係の人がやってきて、大幸をハレから受け取った。

大幸は見ず知らずの人に抱かれると火がついたように泣き出した。付いて行こうとするハレに係の女性が言う。

「今付いていけば、この子が泣くだけよ。後でゆっくり来てください」

そう言って大幸を抱いて部屋を出た。大幸は泣き通しで、病院の長い廊下に泣き声がずっと響いていた。

「大幸、泣くな、泣くなー」

ベッドで聞いていたはなが、泣き声が病室まで響いている間、言っていた。

良雄はハレが自分の食事を料理するための七輪など、必要なものを買い揃えるとその日のうちに葛巻に戻った。

ハレは翌日、さっそく乳児院を訪ねた。

乳児院は病院から少し歩いたところにあった。洋風の木造建築で、子どもたちのいる部屋では、小さなベッドがきっちりくっついて置かれていた。

大幸はハレの顔を見るとパッと笑顔になった。お菓子を持たせると、隣のベッドの子にも分けてやったりした。しかし、しばらくいてハレが帰る素振りを見せると、声を上げて抱くようにせがんだ。しばらく抱いて、離そうとするとしがみついて泣く。無理やり離し、係に渡して帰ろうとすると後を追う。ついには泣いて泣いてどうしようもなくなった。

ハレは自分も泣きべそをかきながら部屋を出た。

玄関を出るとき、係の女性にさらりと言われた。

「明日から1週間は来ないでください」

え、と立ち止まると、

「そうすれば忘れてしまいますから」

そう言って、係の女性は向こうに行った。

たった1週間で忘れてしまうなんて、本当にそんなことがあるのだろうか。

ハレは半信半疑で病院に帰った。

久しぶりに、ハレは乳児院の前に立っていた。

玄関を入り部屋を開けると大幸がいる。こっちを見て、にっこり笑い、抱っこをせがんだ。

ほーら、やっぱり。私を覚えていた。

ハレはうれしくて抱き上げた。頬ずりしようと顔を近づける。

「だからダメって」

後ろから女性の声がする。違う、ちゃんと1週間空けたの。でも大幸が覚えていただけ…

ここで目が覚めた。

ハレは病室にいた。

はなのベッド脇の床に小さな布団を敷いてそこに寝ている。上でははなの寝息が聞こえている。

辺りはまだ暗い。

言われた通り、ハレが乳児院に行くのをやめてまだ2日しか経っていない。

夢に出てきた大幸の笑顔が、まだ頭の中にチラついている。

無性に顔が見たくなった。笑顔でなくてもいい、あの困り果てる泣き顔でも構わない。

大幸に会えないのが、こんなに苦しいとは思わなかった。

布団に横になりながら、考える。

大幸が生まれてからずっと、1日たりとも離れたことがなかった。16歳。まだ恋すら知らないのに。

ハレは1人静かに泣いた。

朝起きて朝食を作る。良雄に買ってもらった七輪に火を起こし、窓際に持っていってご飯を炊いた。はなは病院の食事を必ず残すので、それをおかずにした。

昼間はベッドの横に座り、はなと話をしながら、妹たちのために靴下を編んだ。

きっかり1週間後、ハレは乳児院を訪ねた。

恐る恐る部屋のドアを開ける。

大幸は隣の赤ん坊と遊んでいた。

こっちの方を見た。ハレは笑顔で近づいた。

大幸はハレの笑顔には反応せず、また隣の子と遊び始めた。

大幸は、本当にハレの顔を忘れていた。

抱き上げると笑顔で嬉しがった。食べ物を出すと喜んで受け取った。しかし別れ際に恐る恐るバイバイしても、泣き叫んだり後追いをしなかった。

ハレはそのあっけなさに驚いたものの、肩の力が抜けて少し楽になった。

それからは、時間があればほとんど毎日乳児院に行き、大幸の様子を見て来てははなに教えた。

「カッカ、大幸見たいか」

入院して1カ月ほどたったころ、ハレははなに尋ねた。

「ああ、会いたいなあ」

ハレは乳児院に行き、大幸を背負って病院に戻ってきた。大幸はハレの背中でおとなしく揺られている。

病室に入った時、ハレは周りの視線に気づいた。

入院した時もそうだったが、他の人には大幸が誰の子どもなのか分からなかった。

はなは44歳だったが、総白髪の上に顔も体も浮腫んでいて、とても40代には見えない。他方ハレはお下げ髪の16歳で、どうみてもお母さんではなかった。それで他の入院患者の中ではあの赤ん坊は誰の子だ、という話になっていた。

周りの注目を浴びながら、ハレは大幸を背中から下ろし、座っているはなに渡そうとした。

しかし、大幸にはなの手が触れる前に、大幸の泣き声が病室いっぱいに響いた。大幸ははなを見ると、泣いて泣いて手がつけられなくなった。

泣き声も構わず、はなが大幸を受け取り、抱きしめた。

「大幸、他人でないんだぞ」

そう言うと、はなも声を上げて泣き出した。しかし泣き止まない大幸に、はなが諦めてハレに渡すと、大幸はすぐに泣き止んだ。

「ああ、他人じゃないのに、だっこもできない」

はなは大幸を手放した後も、泣き続けた。1時間ほど待って、やや落ち着いたところで、ハレは大幸を背負って乳児院に戻った。

以降、ハレが大幸を病院に連れて来ることはなかった。

※物語を通して読める本はこちらから購入できます。