1944年(昭和19年)秋。

ある日、礼文磯国民学校の全員で、隣の乳呑路国民学校に行くことになった。

北海道から陸軍の偉い人が視察に来るというのだった。

先生の言葉では、その人はサイツカンと言うのだそうだが、どんな字なのか、みんな見当もつかなかった。軍事教練の進み具合を実際に訪れて調査する人を「査閲官」と言うが、子どもたちにはサイツカンとしか聞こえなかった。

隊列を組んで乳呑路国民学校に着くと、校庭にはすでに数百人の男たちがいた。近くの青年団の人たちだ。幾つかの列になっている。国民学校の子どもたちはそれを校庭の端から見ていた。

国民学校6年間、高等科2年間を終えた若者たちは、15歳前後で青年学校に入り、地域の青年団に所属する。男は何年か経つと兵隊になるため、年に何回か集められて訓練が行われた。サイツカンは数人のお供を連れて、その視察に来たのだった。

並んでいる列の中には善男と伸義の2人がいるはずだが、遠くから見ている清には2人がどこにいるか分からなかった。

すでに現役を退いて帰ってきた人が指導している。

「カシラ、右」

その号令に合わせて、整列していた青年団の男たちは皆、一斉に右を向いた。

「カシラって、頭のことか」

一糸乱れぬ動きを見ながら、男の子たちはヒソヒソ話した。

何年かすれば自分もすることになるのだ。後で間違って怒られないよう、子どもたちなりに真剣だ。

「サイツカンに対し、敬礼」

男たちがサッと右手を頭のところに持っていく。前に並んでいる男たちも、右端の1人を除く全員が敬礼をした。

最後に一番右端の人が敬礼し、先に手を下ろすと他の人が手を下ろした。

「あの人がサイツカン様か」

そんなことを言い合っているうちに、サイツカンは青年団に向かって訓示をした。

視察は1時間程度で終わり、サイツカン様はお供の者を連れて次の所に向って行った。

緊張が解けた青年団に、年上の者たちが教えていた。

「いいか、偉い人は後から敬礼して先に下ろす。オレたち偉くない者はとにかく先に敬礼して後に下ろせばいいんだ」

「そうでないとすぐビンタを取られるぞ」

「とにかく誰か、軍人が来たら先に敬礼しろ。そして向こうが下ろしたら自分も下ろせ」

帰り道、潔に喜光が話しかけてきた。

「とにかく先に敬礼しろ、って言ってたよなあ」

「うん」

「でも、敬礼してから、どっちも偉くなかったらいつまで手を上げておけばいいのかな」

「えっ」

「だって、偉さが同じなら、どっちも先に敬礼を止められないよな」

「そうだよなあ」

でも、こんな質問は先生にはできないことも、よく分かっていた。2人はニヤニヤしながら礼文磯に帰ってきた。

「おい、ちょっとあそこ、登ってみないか」

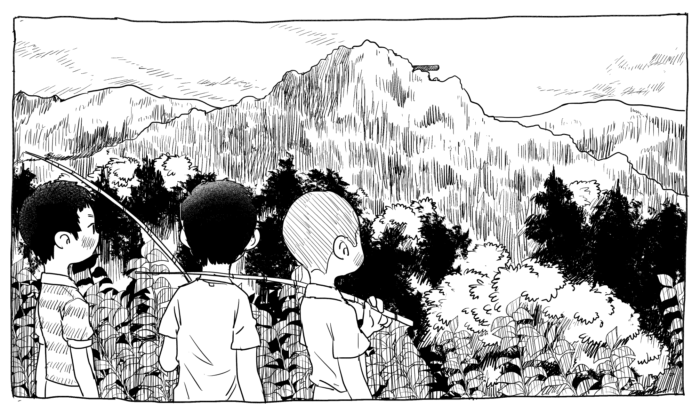

ある日、喜充や正策と乳呑路のオネベツ川に釣りに行った帰り、潔は親指で山の上を示し、持ちかけた。

礼文磯と乳呑路の間にあるノツカという集落の海岸から少し陸に入ったところに、標高65メートルほどの小山があった。その頂上には三角点があるらしく、みんなその小山を「三角点」と呼んでいた。小山とはいえ周りはなだらかな草原で、海側は狭い砂浜から急な崖として立ち上がっている。村道はその崖の下を通るため、その山が高くそびえている印象だった。

村道からその山を見上げると、頂上付近から大砲の砲身が一門、海の方を向いて突き出ているのが見える。

「三角点があるらしく」というのは、その頂上には普段登ることができないからだ。その一帯は陸軍の演習場だと言われており、実際いつも見張りがいた。三角点の頂上付近には、海に向けて陸軍が防空壕を設置していて、その防空壕の中に大砲が置かれているということだった。

「敵から艦砲射撃を受けそうになっても、その大砲で撃ち返すのだ、だから礼文磯の守りは大丈夫なのだ。お前たちは安心して勉学・鍛錬に励み、お国のために有為な人になれ」

軍人が学校に来て訓話する時には、必ずこの大砲の話をしていた。

「うん、面白そうだな」

「見つかったら怒られるぞ。大丈夫かなあ」

「大丈夫。今日はいつもの見張りが全然見えないよ」

潔たちは山側から、草に覆われた急な斜面を登り始めた。50メートルほど登ると案外簡単に頂上に着いた。あたりを見回しても確かに兵隊は1人もいない。

「今だ」

3人は大砲の砲身が飛び出ている防空壕に走って行って覗いた。

「あっ」

みんなはそのまま立ち尽くした。

鉄の大砲だと思っていたら、それは直径30センチ、長さ5メートルほどの松の木の丸太に黒い網をかけただけのものだった。

「これじゃあ、ダメだ」

喜充が言った。

「うん」

潔もそう言うしかなかった。

それから突然怖くなった。見てはいけないものを見たと思った。

3人は山を下り始めた。もう何も言わなかった。キョロキョロ周りを見ながら音がすると隠れ、誰もいないのを確認してからまた下りて行った。

家に着いても、潔は今日のことは誰にも何も言わなかった。

そのうち、礼文磯沖を北千島に行く輸送船が、突然爆発して沈没し始めた。

ボーン

ボーン

音が聞こえると、潔は窓ガラスから海を見る。

沖の輸送船の甲板に積んでいるドラム缶が、爆発しながら跳ね上がっている。船の中の方から煙が上がっていて、じきに船は前か後ろかが傾いて、海の中に沈んでいった。

夜にあると、跳ね上がるドラム缶が火を吹いて、まるで花火のようだった。

1度や2度ではない。そんなことが何度も続くようになった。

あれは米軍の潜水艦にやられたに違いないと、学校でもこそこそと話になった。

12月も下旬になったある日の夕方。

潔は2軒隣の矢野家の前の浜にいた。友だちだけではない。近所の大人たちも集まっている。いつもなら一面雪に覆われるころだが、今年はまだ雪は積もっていない。

みんなが遠巻きに眺めているのは首に縄をつけられた10匹ほどの犬だ。白、茶色、黒、和犬もいれば洋犬もいる。どの犬もさっきまでどこかの家で飼われていた愛犬だ。それぞれの家からは1人だけ、父親や長兄が犬を連れて来ていた。

10匹の中には、本家で飼われている牧畜用の洋犬もいた。

浜には稲架のように、2本の柱に横に木が渡してある。

「そろそろ始めるか」

今日礼文磯を訪れた男2人が、1匹の犬の縄を引いてくる。

その縄を柱に渡してある横木に引っ掛けて、そのまま縄を引いた。犬は首に縄がかかったまま引っ張り上げられて宙づりになった。驚いてキャンキャン鳴き、足で空を蹴って逃げようとしている。

男は刃の短いナイフを取り出した。そして慣れた手つきで犬の首にナイフを当てた。

鮮やかな血が飛び散り、犬は前足で2度3度空を掻いたがすぐ動かなくなった。

男はその犬を砂の上に下ろした。

様子を眺めていた近所の人が、持ってきた包丁で、器用に犬の毛皮を剥いでいく。犬を連れてくる以外の近所の人は、犬の毛皮を剥ぐために動員された人たちだった。

それと並行して、男は2匹目を連れてくる。後ずさりしようとする犬を構わず引きずってきては横木に吊り下げ、ナイフを突き立てる。

犬の叫び声が、ひとしきり礼文磯に響き渡った。

小一時間で10匹の犬は10枚の毛皮と10の肉の塊になった。

「ご苦労様でした。ではこれで」

2人の男はそう言うと、毛皮を丁寧に包み、馬につけて乳呑路方向に帰って行った。

残された肉は欲しい家の者が解体して持って行った。残骸はそのまま砂に埋められた。

潔たち近所の子どもたちは、黙ってその作業を眺めていた。

兵隊が着用する毛皮はいくらあっても足りない。前年までは日本全国で野犬を捕まえたりして対応していたが、1944年になるとそれでも足りなくなり、軍需省と厚生省が12月15日、全国の都道府県知事あてに連名で通牒を出した。

軍用犬・警察犬・猟犬・天然記念物を除くすべての犬を、献納・供出させよという内容で、期間は12月20日から翌年の3月末までというものだった。冬が厳しくなると作業がしづらいため、東北・北海道や千島では、いち早く「供出」が始まったのだった。

こうして礼文磯から犬は、1匹もいなくなった。

※物語を通して読める本はこちらから購入できます