まつ赤に炭がおこつてる

総力戦の只中だ

木の塊も火になつて

お國の大事を守るのだ

櫻も楢もおこつてる

まつ赤になつておこつてる

1943年(昭和18年)から44年にかけての冬、礼文磯国民学校ではこの歌をみんなで合唱した。

与謝野晶子に師事し、戦前はムッソリーニに傾倒した詩人・深尾須磨子が作詞、「鯉のぼり」「春よ来い」「叱られて」「靴がなる」など多数の唱歌で知られる弘田龍太郎が作曲した「木炭の歌」だ。

43年2月、日本放送協會の夜のラジオ番組「國民合唱」で流された。同じころにこの番組から流された曲には、「必勝の歌」「アリューシャンの勇士」「試練の時」などがあった。

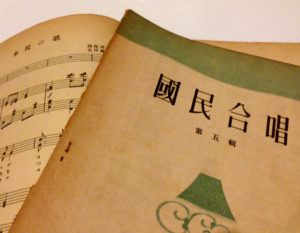

番組では同じ曲を約1週間の間に数回流し、さらに放送から間をおかず楽譜が出版され、全国で歌われた。「木炭の歌」は「必勝の歌」「アリューシャンの勇士」に続き、2月13、16、18、20日とラジオから流れ、23日からは「試練の時」に替わった。その後日本放送出版協會による「國民合唱」第五輯に収められ、5月に出版された。

礼文磯國民学校にはラジオはあるが、夜8時前の番組のため子どもたちが聞くことはできない。国後に楽譜が届いたときには夏になっていた。そもそもが冬の季節の歌ということもあり、学校で実際に歌われたのは一シーズン後の43年から44年にかけての冬となった。

戦意高揚のための歌だ。みんな元気に勇ましく歌いさえすれば、あとは何も言われなかった。

12月、冬休み前に音楽のテストがあった。4年生から上は「木炭の歌」を1人ずつ歌うのだ。4年生にハレが、6年生に克義がいた。

テストは先生の座るオルガンの横で、1人ずつ、伴奏に合わせて歌う。

4年生から始まり、ハレの番が来た。

まっかにすみが、おこってる

ソソドドララソ、レレレレレ

レレレレレに力を入れて歌う。緊張のせいで声は小さかったが、きれいなソプラノで歌い切った。

4年生、5年生と続き、6年生。克義の番になった。

先生の横で立っている克義は、いつもならピシッとしているのが、両脇の手を少し動かしながら体を揺らしている。

大丈夫かな。

ハレは心配になった。

克義は何をやらせても一番で、6年生でも圧倒的な優等生だ。

ただ一つ、歌を除いては。

克義は歌だけは昔からうまくいかなかった。音程を取ることができず、調子が外れてしまうのだ。特に高音になると音が狂いやすい。昨夜も家で木炭の歌を口ずさんでいたが、出だしが上手く行っていないようにハレには聞こえていた。

やっぱり教えてあげた方が良かったかな。

今はそう思うが、本当に言うと「やかましい」とすぐ怒られてしまう。だから家では何も言えなかった。

ハレはドキドキしながら見ていた。

先生の簡単な前奏があって、克義が歌い始めた。

まっかにすみが、おこってる

ソソ「ド」といくべきが、遥かに高い音になり、あとは音程が全く崩れてしまった。

ハレの同級生を含むみんながワッと笑った。

先生もピアノを止め、笑いながら克義を見た。克義は顔を赤くして俯いている。

「どうした真木。『か』があっちの方にいっちまったぞ。もう一度」

まっかにすみが、おこってる

また「か」が外れて、みんながゲラゲラ笑った。

先生がピアノでゆっくり音をだしてやっても直らない。歌い始めると調子が外れてしまう。その都度みんなが笑い、克義が俯いた。

結局克義は最初の4小節から先には進むことができなかった。

勝気で自信満々の兄があんなにしょげるのをハレが見たのは初めてだった。かわいそうで、ハレもどこかに隠れてしまいたかった。

それでも克義がダントツの優等生だったことに変わりはない。

そして来春の初等科卒業を前に、秋ぐらいから、吉五郎のもとには頻繁に先生が通ってきていた。

克義を中学にやれ、と言うのだった。

国後には中学はない。北海道で最も近い根室には、1906年(明治39年)創立の根室実業学校があり、それが来春「根室中学」転換されることになっていた。そこに行かせろというというのだ。

「克義ぐらい出来る子は根室にだってそうはいないよ、吉五郎さん。中学に行かせないというのはもったいないじゃないか」

若い先生や校長が何度も訪ねてきては吉五郎を口説いた。

克義も、もっと大きな世界で自分の力を試してみたいというのが本音だった。

しかし、吉五郎は絶対うんと言わなかった。

「頭がいいのはオレに似ているからだな」

などと冗談を飛ばすだけだった。

結局克義はそのまま残り、1944年(昭和19年)4月、礼文磯国民学校の高等科に進んだ。

克義と入れ替わる形で、14歳の伸義が高等科を卒業した。

働き者の伸義は、それまでも季節によっていろいろな所で働いていたが、これからは宿題を気にすることなく働けるのが何よりうれしかった。

夏の昆布漁が始まる前、サケの取れる浜に1カ月ほど稼ぎに行った。沿岸でトキシラズを流し網で獲るのだ。まだ14歳、背も低く見た目は子供だが、大人の男たちに混じって一人前に働き、暮らして帰ってきた。

帰ってきた伸義を見て、ハレは少し変わったな、と思った。

夜、夕飯を食べてしばらくすると伸義がすっと立ち上がり、土間の方に行った。食器の後片付けをしているハレの鼻に、何やら臭いが漂ってきた。

見ると、土間の隅で伸義がタバコを吸っている。驚いているハレを見ると、人差し指を立てて、シーっとする。

そのうち、居間の方から声がした。

「誰だ、タバコ吸ってるのは」

そしてカチャリ、と金属のぶつかる音がした。

もうだめだ。

ハレは目をつむった。

「ノブ、ほら逃げろ」

先に土間に飛び込んできたのはカッカだった。

「この野郎、余計なこと覚えてきやがって」

後ろから吉五郎がストーブ横の長火箸を握ってやってくる。

伸義は裸足のまま裏口から外に逃げた。

落ち着いたところで小屋に戻り、はなとともに吉五郎に謝った。はなになだめられ、吉五郎も伸義のタバコは認めることにした。

ところがその数日後。

「タバコを吸うにもカネがかかるだろ」

夕食時、良雄や克義に言われた伸義だが、

「オレはこれで稼いだからな」

何か転がすような手つきをした。そしてそれを吉五郎は見逃さなかった。

「コラ、博打まで覚えてきたか」

今度は逃がす間もなく捕まえる。

「この野郎が、ガキの癖に」

ガラスの窓をガラっと開け、腰に伸義を乗せ、軽々と外に投げ飛ばした。

吉五郎はいくら飲兵衛でも、賭け事は一切やらず、子どもたちがやるのも許さなかった。

※物語を通して読める本はこちらから購入できます