1952年(昭和27年)の暮れ、北海道の出稼ぎを終えた伸義が岩手県戸田村の家に帰ってきた。

根室の親戚に預けている秀子の様子をみんなに知らせる。

「秀子な、俺が来るたびに『どこから来たの』と聞くからな、出稼ぎ先の釧路から来た、と答えるとな、次は『何で来たの』と聞くんだ。汽車で来た、と答えてい

たらな、俺のことを『汽車のおじちゃん』だとよ」

伸義はみんなを笑わせながら、しかし時折寂しそうな顔をした。

秀子は5歳になる直前に根室に行ったため、長倉の記憶もあるかもしれない。しかし伸義はずっと外で働いていたため、ほとんど一緒に暮らしたことはなかった。秀子とは17歳も違う。「おじちゃん」と呼ばれるのも無理はなかった。

預けた先の高原鉄造から止められてはいなかったが、それでも自分が兄であることははっきりとは言わなかった。

秀子は高原家の他の子供たちと同じように、鉄造夫婦のことを「お父さん」「お母さん」と呼んでいた。しかし学校などでは自分だけが「真木」姓で呼ばれる。

「何故あちだけ、真木なの」

ある日秀子はそのことをお母さんに聞いてみた。

「それはね、お姉さんにも秀子がおるだろ。二人とも高原秀子だとどっちか分からないからだよ」

「ふうん」

家の中でそんな会話をしていた。

根室と釧路はそれほど離れてはいないが、高原家と、大幸が預けられた釧路の坂本家はそれほど頻繁に行き来する訳でもなかった。それでもこの年の夏、根室に坂本家が4人で来て遊んで行った。

1953年(昭和28年)が明けてしばらくすると、真木家に縁談の話が舞い込んだ。

家の向かいにある鍛冶屋の主人の姪を、伸義の嫁にもらってくれないか、というのだった。

本人は隣の葛巻町に住んでいてまだ17歳だった。写真を1枚渡され、伸義も自分の写真を渡した。双方とも写真1枚見ただけで結婚が決まった。

ただ伸義はこの年1年は釧路で働くことになっていた。結婚は帰ってからということにして、最後の出稼ぎに出発した。

3月、ハマ子が戸田小学校を卒業した。引き揚げ時に本来より1つ下の2年生に編入したため、同い年の子より1年遅い卒業だが、成績は優秀だった。

「高校に行くことまで考えれば、戸田中より葛巻中に通った方がいい」

兄たちにこう言われ、4月からは隣の葛巻町の良雄夫婦の家に住んで葛巻中に通い始めた。

ハマ子は本当は、戸田でみんなと一緒に暮らしたかった。しかし、来年には伸義が結婚しお嫁さんも来る。そこに兄弟姉妹が何人もいるのは迷惑だろうこともよく分かっていた。何より北海道に暮らす弟妹のことを考えれば、「いやだ」などということは言えなかった。

それでも休みなどで戸田に帰って来て葛巻に戻る日になると、悲しくて思わず涙がこぼれたりする。ハレがなだめてはバスに乗せてやるが、時にはハレや克義が葛巻まで送っていくこともあった。

葛巻中学は、近所の小学校からの子どもたちがほとんどで、他の小学校から入ったのはハマ子を含めて数人だった。

目立つといじめられるかもしれない。

ハマ子は授業で、分かっていても手を上げず、ひたすら大人しく目立たないようにした。良雄の家の手伝いなどがあるため、放課後はクラブ活動などはせずそそくさと帰った。

家では克義や潔は稼いできた月給をほぼすべてハレに渡した。伸義は相変わらず毎月1万円以上を為替で送ってきたが、それはそのまま家を建てる際に借りたお金の返済に充てられた。

店では小学校の近くということでお菓子や文具などを置いていたが、妹たちがしょっちゅう店のものを食べたりして、結局あまり儲からなかった。

それだけではない。20歳過ぎの克義から小学3年の陽子まで、育ち盛りの5人が暮らすのだ。商品を仕入れるどころではなく、明日の米を買うお金がなくなることもあった。

「克あんちゃ、米がなくなったよ」

ハレが相談すると、克義がどこからか調達してきてくれることもあった。

それでも自分たちの家で暮らせるということは、とてもありがたかった。

ハレは離れて暮らす妹弟のことを思わずにはいられない。

家族は1つ、離れちゃいけない。

自分たちの力不足のために、カッカの言葉に反し一緒に暮らすことができない。特にその重荷を一番下の弟妹に負わせていることをいつも悔やんでいた。

12月、伸義は釧路での仕事を終えた。その足で根室の高原鉄造の家を訪ねた。秀子の様子を見るためだ。

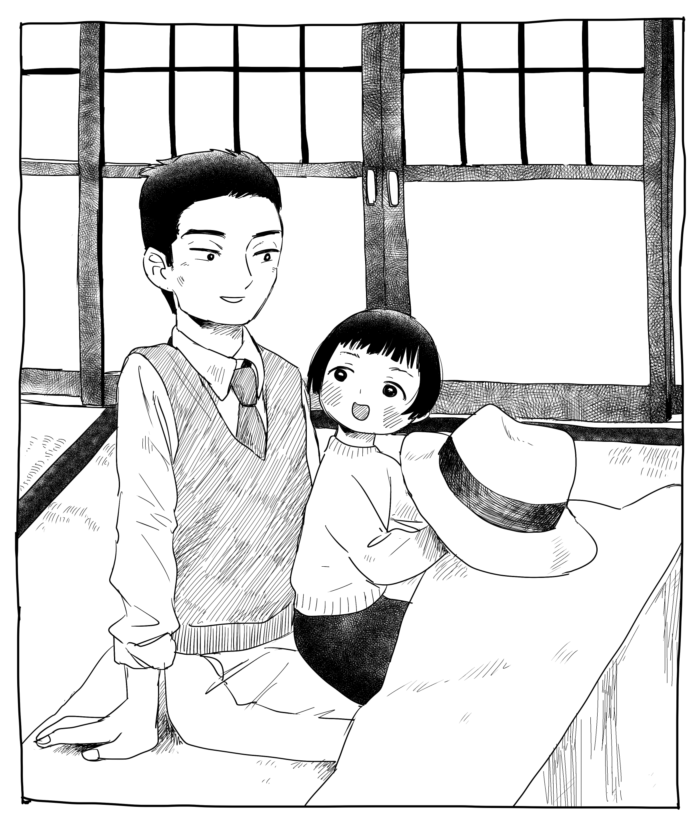

7歳の秀子は、大喜びで伸義の膝の上に乗っている。

伸義は後ろから秀子に話しかけた。

「汽車のおじちゃんな、来年からはもう、根室に来れないんだよ」

「ふうん」

「な、秀子。一緒に戸田に行くか」

振り返った秀子は伸義の顔を見つめた。

「うん、行く」

「そうか、一緒に来るか」

伸義は秀子を抱きしめた。

見ていた鉄造も、2人で帰ることを認めた。

伸義は秀子の荷物をまとめた。鉄造は秀子に真っ赤なビロードのような生地のオーバーを着せてくれた。秀子は根室で買ってもらったママごとセットの箱をしっかり両手で抱きしめている。

「秀子、他に内地に何か持っていくか」

尋ねた鉄造に、秀子は元気に答えた。

「あち、ここの畳を持ってく」

「秀子、戸田の家は新しくなってな、畳も入っているんだよ」

伸義が苦笑しながら教えた。

「伯父さん、2年間本当にありがとうございました」

根室の駅前で、伸義が頭を下げた。高原家は全員で、そして秀子の同級生たちも見送りに来ている。

「ああ。秀子、元気でな」

「うん。お父さんもね」

秀子が右手で手を振った。

伸義と秀子は午後に根室を発ち、釧路で降りた。もう当分来られないので、最後に大幸の姿を見ていこうというのだ。

2人は昆布森村の坂本家に2泊した。源蔵は秀子に手袋を買ってやった。

2人は夜行列車で釧路を発ち、翌日の午後、函館に着いた。今日はここで泊まり、明日青函連絡船で青森に渡って東北本線、バスのルートで戸田に帰る。

「さあ、みんなをどんでんさせるかな」

伸義は函館で戸田に電報を出した。

アスカエル エイコモ

「おい真木、これお前のとこじゃないか」

潔は郵便局で、受信したばかりの電報を渡された。

「あ、2番目のあんちゃです。北海道に行ってるんで…えっ、秀子が」

潔はあわてて局舎を出て家に走っていった。

「姉、姉、秀子が」

店に駆け込みハレに言う。

「何、秀子がどうしたって」

「明日ノブあんちゃと帰ってくるって」

「えっ」

家では大騒ぎになった。

伸義の北海道への出稼ぎも今年が最後で、秀子と会って来られるのもこれが最後だということはみんなも分かっていた。それでも伸義が戸田を発つ時、秀子を連れて帰るというようなことを兄弟で決めたこともなければ、根室の鉄造とそのような話をしたこともなかった。

突然の連絡にみんな驚いたが、秀子が帰って来ることは大歓迎だ。慌てて準備を始めた。

翌日、家のすぐ前の停留所で、ハレは秀子と伸義が乗ったバスが着くのを待っていた。

雪がチラついている。

1つ前のバスは空振りだった。

ハレは10年前の秋、国後から根室に行ったはなと澄子を迎えに、礼文磯から5キロほど離れた乳呑路に子ども四人で行った時のことを思い出した。

あの時は結局待っても待っても着いた船に2人は乗って来なかった。みんなしょんぼりして、帰りもハマ子を泣かせながら歩かせたっけ。函館で秀子を見送る時も涙をこらえるのが精一杯。とても笑えなかった。

でも、今度は帰って来るんだ。笑顔で迎えてやろう。

そんなことを考えていると、道路の右手、70メートルほど先の急カーブの向こうから、大型の車が走って来る音が聞こえてきた。そしてすぐ白地に赤の線の入ったバスが曲がって来るのが見えた。隣の伊保内からの路線バスだ。

バスはゆっくりと停留所でとまり、前のドアが開いた。車内を覗き込むが小さなハレではよく見えない。

「ありがとうございました」

中から車掌の声が聞こえる。先に男の人が二人、降りてきた。

トン、トン

その後ろから音がした。そして赤いきれいなオーバーを着た女の子が、バスのステップからぴょんと飛び跳ねて雪の上に降りた。

頭にフードをかぶり、手袋をした両手でママゴト道具の入った箱をしっかり抱えたたま、口を結んでまっすぐハレの方を見つめている。

2年ぶりの秀子だった。

笑顔で迎えなくちゃ。

そう思ってももうダメだ。ハレの視界が歪み、熱いものが流れてくる。

ハレは跪き、秀子の腰に抱きついて、くしゃくしゃになった顔を押し付けた。

秀子の後ろから、大きな荷物を背負った伸義が、何も言わず、でも笑顔で見つめていた。

店の前では他の家族が、近所の人もそれぞれの玄関から、2人の姿を見ては涙をぬぐっていた。

秀子がやってきた家は大騒ぎだ。

秀子のやることなすことが珍しい。

お菓子を食べたいというと、誰かが店から持ってきて「はい」と差し出す。秀子が便所に行けば、ゾロゾロとついて行った。みんな自分のしていることがおかしいことが分かっているが、そうしないと気が済まないのだった。

1953年はこうして笑顔の中で暮れていった。